Estudios originales

← vista completaPublicado el 30 de julio de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.06.2959

Educación médica para la investigación en pregrado: propuestas desde la experiencia de dos congresos estudiantiles nacionales de la Universidad de Valparaíso

Medical education for undergraduate research: Proposals from the experience of two national student conferences of the Universidad de Valparaíso

Resumen

Introducción La investigación científica fomenta el desarrollo de competencias esenciales para la práctica médica. Sin embargo, la participación estudiantil en proyectos de investigación es baja, con múltiples limitaciones y percepción de habilidades investigativas deficientes por parte de los estudiantes. Los objetivos de este estudio son describir la organización de las dos jornadas de estudiantes de medicina realizadas por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Valparaíso y caracterizar los trabajos presentados. Finalmente, se realizan recomendaciones para la promoción de la investigación científica en estudiantes de medicina.

Métodos Se realizó un estudio transversal analítico que incluyó todos los trabajos presentados en las jornadas.

Resultados Las jornadas comprendieron cuatro fases: inscripción, evaluación, selección y presentación. Se recibieron 399 trabajos. Se presentaron 157 reportes de caso y 12 estudios transversales, incluyendo 797 autores (56,7% mujeres) de 21 universidades. Mayormente, los primeros autores fueron mujeres cursando el ciclo de internados en universidades estatales. Las especialidades con mayor representación fueron medicina interna (32,5%), pediatría (18,3%) y cirugía (13%). En los reportes de caso, la sección mejor evaluada fue el título (6,66 ± 0,76) y la peor evaluada la discusión (6,17 ± 0,84). Los reportes de caso provenientes de universidades privadas obtuvieron una calificación significativamente mayor en seis de los ocho ítems evaluados.

Conclusiones La mayor participación estuvo representada por estudiantes cursando el ciclo de internados que presentaron reportes de caso. La sección peor evaluada fue la discusión, lo que podría reflejar dificultades en el proceso de investigación. Es crucial aumentar la participación estudiantil desde los primeros años de la carrera y fomentar su involucramiento en investigación. Se requieren más estudios para evaluar la participación y las barreras estudiantiles en investigación científica.

Ideas clave

- La investigación científica es esencial en la formación médica, ya que permite el desarrollo de habilidades críticas para el ejercicio profesional.

- Por ello, muchas escuelas de medicina imparten asignaturas sobre metodología de la investigación científica y medicina basada en la evidencia.

- No obstante, la participación estudiantil en proyectos de investigación continúa siendo baja y la percepción de estudiantes sobre el desarrollo de habilidades en investigación en pregrado es negativa.

- Limitaciones de este trabajo son la sobrerrepresentación de participantes de la institución organizadora, que podría dificultar la generalización de estos resultados a la realidad nacional; el que la casi la totalidad de los trabajos correspondiera a reportes de caso; y no evaluar la percepción del estudiantado sobre su formación en investigación y las posibilidades de llevarla a cabo, lo que constituye una información valiosa respecto a la problemática discutida.

Introducción

En las últimas décadas ha habido un incremento exponencial de la investigación científica. Sin embargo, ha disminuido la cantidad de médicos involucrados en ella [1,2]. Asimismo, en Chile se ha reportado una disminución en la cantidad de proyectos de investigación con financiamiento estatal liderados por médicos en el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) entre los años 1984 y 2003 [3], y en el período de 2004 a 2013 en el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS) [4]. A nivel estudiantil, ha decrecido el número de trabajos presentados en el Congreso Chileno de Estudiantes de Medicina (CoCEM) [5] y se ha reportado una baja participación de estudiantes de medicina en artículos publicados en revistas médicas nacionales [6].

La investigación cumple un rol fundamental en la formación de los estudiantes de medicina, ayudándoles a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la creatividad, el análisis crítico de la literatura científica, la redacción científica y el liderazgo. Estas son competencias esenciales en el ejercicio de la profesión médica, ya que perfeccionan la toma de decisiones clínicas y permiten un mejor desempeño en su ejercicio profesional [7,8,9]. Es por ello que muchas escuelas de medicina a nivel mundial [10] y nacional [11] imparten asignaturas sobre metodología de la investigación científica y medicina basada en la evidencia. No obstante, pese a la incorporación de estas asignaturas en los currículos de medicina, la participación estudiantil en proyectos de investigación continúa siendo baja. Asimismo, la percepción de estudiantes sobre el desarrollo de habilidades en investigación en pregrado es negativa [12].

En Latinoamérica y particularmente en Chile, han aumentado las iniciativas estudiantiles como sociedades y academias científicas de alumnos de medicina [13]. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Valparaíso (SOCEM-UV) es una organización estudiantil sin fines de lucro, que en 2024 cuenta con 52 años de trayectoria. Tiene como misión el promover la investigación científica durante el pregrado y la divulgación del conocimiento en ciencias de la salud. En respuesta a las problemáticas antes referidas, en 2022 esta sociedad organizó dos jornadas nacionales de presentación de trabajos científicos enfocadas en especialidades clínicas y salud pública, denominadas I y II Jornada de Investigación Médica UV.

Nuestra investigación tiene como objetivos describir la organización de ambas jornadas, caracterizar los trabajos presentados y los estudiantes participantes, junto con analizar la diferencia entre las calificaciones obtenidas por las distintas universidades.

Métodos

Se realizó un estudio transversal analítico, que incluyó todos los trabajos presentados en la I y II versión de la Jornada de Investigación Médica UV realizadas el 5 de marzo de 2022 y el 19 de noviembre del mismo año, respectivamente. Este artículo sigue la pauta STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology (STROBE) para estudios transversales [14].

En primer lugar, se describen las fases de organización de las jornadas. Luego, se caracterizan los trabajos presentados según las siguientes variables: tipo de trabajo, ya sea reporte de caso o trabajo de investigación; categoría de la universidad (pública/estatal o privada) según su pertenencia al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH); sexo y curso del primer autor; área de especialidad médica del trabajo; y calificaciones brindadas por el comité científico revisor de resúmenes. Finalmente, se analiza la asociación entre las calificaciones obtenidas por las universidades estatales versus las universidades privadas. Los datos fueron extraídos desde los registros y libros de resúmenes públicos de la Sociedad Científica.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Stata 17. Para la descripción de variables se utilizaron proporciones, medias y números absolutos. Se empleó la prueba t de Student para la comparación de medias entre los grupos. Se utilizó un nivel de significancia de 5%.

Resultados

Descripción de la organización de las jornadas

Las jornadas se desarrollaron en cuatro fases principales: inscripción, evaluación, selección y presentación.

-

Fase de inscripción. El autor corresponsal debió inscribir el trabajo con la siguiente documentación obligatoria: a) Resumen. b) Declaración de autoría.c) Consentimiento informado si correspondió a un reporte de caso. d) Aprobación de un comité ético-científico si correspondió a un trabajo de investigación primaria. Esta documentación fue revisada por el comité organizador y se excluyeron aquellos trabajos que no cumplieron adecuadamente con ella.

-

Fase de evaluación. Los trabajos aceptados en la primera etapa fueron asignados según afinidad temática a un evaluador de un comité conformado por académicos y académicas, en su mayoría pertenecientes a la Universidad de Valparaíso. En la I Jornada participaron 35 evaluadores y en la II Jornada un total de 30. La evaluación fue realizada a través de una rúbrica creada por el comité organizador con calificación de 1 a 7 por cada ítem, basadas en las pautas de CAse REports (CARE) [15] y STROBE [14] (Tabla 1).

-

Fase de selección. Se seleccionaron los mejores trabajos según la calificación obtenida a través de la media aritmética de todos los ítems evaluados en la etapa anterior. En la primera jornada, se reservó el 50% de los cupos para estudiantes de la Universidad de Valparaíso, mientras que en la segunda jornada no se realizó distinción por universidad. Los puntajes de corte fueron de 5,13 y 6,06 para la primera y segunda jornada respectivamente.

-

Fase de presentación. Durante la I Jornada, un autor de cada trabajo seleccionado presentó en modalidad virtual, dadas las restricciones asociadas a la pandemia de COVID-19. La II Jornada se realizó en modalidad presencial en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Todos los trabajos presentados fueron publicados en un libro de resúmenes de acceso público [16,17].

Descripción de los trabajos presentados y de los participantes

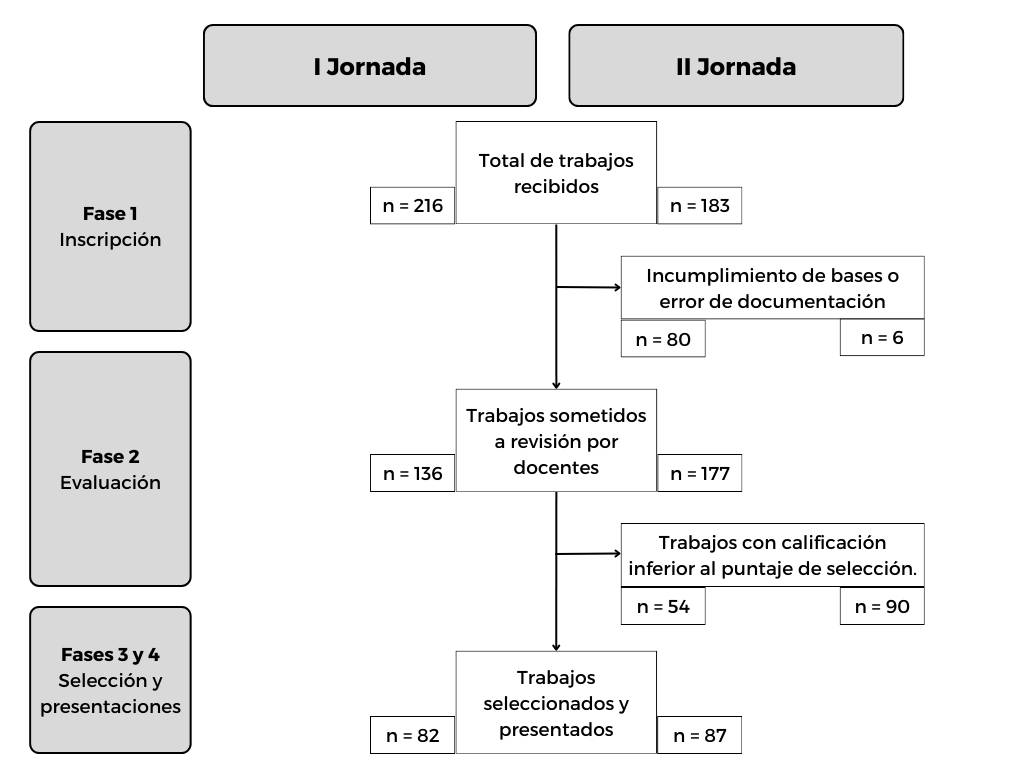

Se recibieron un total de 399 trabajos, y luego de las fases de evaluación y selección, se escogieron 169 trabajos. En la Figura 1 se describe el flujograma de selección de los trabajos de cada jornada según las distintas fases.

Flujograma de selección de trabajos.

La caracterización de los trabajos presentados se indica en la Tabla 2. Participaron 21 universidades: nueve fueron estatales o públicas y 12 fueron privadas. Aquellas con mayor cantidad de trabajos enviados fueron la Universidad de Valparaíso (38,5%), la Universidad de Chile (9,5%), la Universidad de Concepción (8,3%), la Universidad Andrés Bello (8,3%) y la Universidad San Sebastián (7,1%).

Participaron 797 autores, de los cuales 56,7% (n = 452) fueron mujeres. La primera autoría fue mayor para el sexo femenino (56,2%) y casi su totalidad correspondió a estudiantes del ciclo de internados (97,6%). La mayoría de los trabajos presentados fueron reportes de caso (92,9%) y las especialidades que recibieron mayor cantidad de trabajos fueron medicina interna (32,5%), pediatría (18,3%) y cirugía (13%).

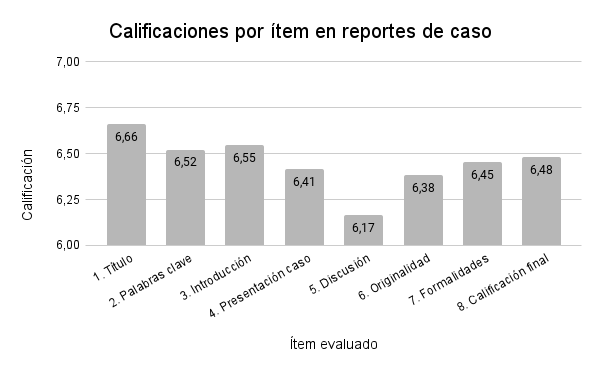

En la Figura 2 se grafican las calificaciones obtenidas en cada ítem de los reportes de caso, en donde el ítem mejor evaluado fue el título (6,66 ± 0,76) y la peor calificación recayó en la discusión (6,17 ± 0,84). Al analizar los datos según tipo de universidad, se observó que las universidades privadas obtuvieron una mayor calificación global y en cada ítem evaluado, siendo 6 de los 8 resultados estadísticamente significativos (Tabla 3).

Calificaciones por ítem en reportes de caso.

Los trabajos de investigación representaron una minoría en el total global (12/169), y su envío se distribuyó en igual cantidad entre universidades estatales y privadas. El promedio global fue 6,55 ± 0,22. Al diferenciar por tipo de universidad, las estatales obtuvieron una calificación promedio de 6,52 ± 0,14, mientras que las privadas 6,59 ± 0,29. En ambos tipos de universidades, los ítems peor calificados fueron resultados (6,0 ± 0,85) y discusión (6,25 ± 0,97), mientras que el ítem mejor evaluado para las universidades privadas fue el título (7,0 ± 0) y en las estatales fue tanto el título como las palabras clave (7,0 ± 0).

Discusión

Se presentaron 169 trabajos científicos provenientes de 21 universidades chilenas estatales y privadas. La mayor cantidad de trabajos recibidos fueron reportes de caso en el área de medicina interna, seguido por pediatría y cirugía. Los participantes en su mayoría fueron mujeres cursando su internado en universidades estatales. En los reportes de caso, el ítem mejor evaluado fue el título y el peor la discusión. Los reportes de caso provenientes de universidades privadas obtuvieron una mayor calificación estadísticamente significativa en 6 de los 8 ítems evaluados.

La categórica predominancia de la participación de estudiantes cursando el ciclo de internados, podría deberse a la mayor cercanía con pacientes y especialistas por sus prácticas clínicas, mayor preparación al estar en cursos superiores y el incentivo de la presentación de trabajos en congresos científicos como ítem de relevancia en las postulaciones a especialidades médicas. De manera contraria, solo 2,4% de los participantes fueron estudiantes de 1° a 5° año. Este hecho que podría asociarse a fenómenos como el desinterés por la investigación en el pregrado o la insuficiente preparación en el área por parte de las universidades. Por lo tanto, un desafío mayor es lograr una participación relevante de alumnos de medicina en instancias de divulgación científica desde los primeros años de la carrera. Ello contribuiría a interiorizar el valor y la práctica de la investigación en el pregrado, y luego redundaría en especialistas dedicados a la medicina clínica [18,19,20]

Por otro lado, el predominio de los reportes de caso como metodología más utilizada, podría explicarse por la mayor cercanía del estudiantado con pacientes y por ser una metodología de menor complejidad, particularmente al considerar la gran carga asistencial y académica asociada a la carrera de medicina y, especialmente, al ciclo de internados. Esta es una de las principales barreras para la investigación durante la carrera de medicina, según lo reportado por otros estudios [21,22]. Si bien, los reportes de caso son reconocidos como una importante estrategia educativa en las ciencias de la salud [23], un desafío pendiente es la participación de estudiantes en proyectos de investigación primaria de más complejidad, que generen un mayor nivel de evidencia. Esto podría aportar a la interiorización del valor de la investigación y a un mejor desarrollo de habilidades investigativas [7,9,24], las que incluyen creatividad, trabajo en equipo y el desarrollo de la expresión oral y escrita.

Cuatro de las cinco especialidades que recibieron mayor cantidad de trabajos corresponden a los internados obligatorios de la malla curricular médica chilena: medicina interna, pediatría, cirugía general y ginecología-obstetricia. Asimismo, estos resultados coinciden con estudios nacionales [25] e internacionales [26], que corroboran que se trata de las especialidades médicas de mayor interés dentro del estudiantado. En nuestras jornadas, neurología, psiquiatría y salud pública destacaron por ser el segundo grupo con mayor cantidad de trabajos recibidos, debajo de las cuatro especialidades ya mencionadas. Psiquiatría también se reporta en estos estudios dentro de las especialidades de mayor interés, pero no así neurología y salud pública.

Respecto de la participación de las mujeres en el ámbito de la investigación científica, históricamente estas han sido subrepresentadas [27]. En la década pasada se reportó un bajo porcentaje de mujeres como primeras autoras en revistas de alto impacto [28]. En Chile, en los últimos cinco años según datos entregados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la participación de mujeres como investigadoras principales o directoras de proyectos fue solo de 40% [29]. En 2022, en el diagnóstico de brechas en las universidades del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, se reportó que solo 36,2% de los proyectos de investigación fueron liderados por mujeres y que solo el 29,2% de las publicaciones fueron realizadas por mujeres [30]. Resulta interesante el que nuestros hallazgos muestren resultados en el sentido contrario, al reportar una mayor participación de mujeres como primeras autoras.

La medicina y la docencia están intrínsecamente vinculadas. El rol del médico-docente es esencial para la formación de futuros médicos e investigadores [31]. No obstante, la labor docente puede ser menos valorada frente a otras funciones de la profesión médica, tales como la asistencia clínica, las labores de gestión y de investigación [32]. Una de las barreras descritas para la participación estudiantil en investigación es la falta de una adecuada asesoría y guía por un docente investigador [22,33]. En este sentido, en ambas jornadas se destaca una gran convocatoria de médicos y académicos que participaron voluntariamente, lo que puede reflejar la disposición e interés docente. Aunque, al mismo tiempo, también puede indicar la falta de instancias pertinentes que faciliten el intercambio entre docentes, investigadores y estudiantes.

La enseñanza de la investigación en el pregrado es crucial para el desarrollo de competencias esenciales para la práctica médica, tales como el análisis crítico de la evidencia científica [7,8,9]. En la práctica clínica habitual, el enfrentamiento a un paciente que consulta por cualquier cuadro clínico implica un abordaje sistematizado y crítico que permita evaluar distintas hipótesis diagnósticas e indicar tratamientos de acuerdo con la mejor evidencia disponible. Conjuntamente, tanto estudiantes como profesionales deben ser actores relevantes en la generación de nueva evidencia, vinculando la reflexión clínica, las necesidades de los pacientes y de los distintos dispositivos sanitarios.

Si bien estas competencias pueden ser el objetivo de distintas asignaturas cursadas a lo largo de la carrera, son pocas las universidades que involucran asignaturas integrativas de metodología de la investigación científica y salud basada en evidencia [11]. En los estudiantes persiste una percepción de bajas habilidades en investigación y de múltiples limitantes para involucrarse en ella. Entre estas destacan la falta de conocimiento, de asesoría docente, y la escasa preparación y experiencia [9,21,34]. En nuestras jornadas, el ítem peor evaluado, tanto en reportes de caso como en trabajos de investigación, fue la discusión además de los resultados en los trabajos de investigación. Estas secciones del trabajo son las que probablemente tienen la mayor exigencia crítica y reflexiva, lo que podría reflejar los resultados de la problemática que discutimos. Otras barreras que se han descrito para el desarrollo de investigación en el pregrado son la falta de tiempo debido a la sobrecarga académica y asistencial, la falta de financiamiento, la ausencia de una adecuada cultura de investigación que no logra interiorizar su valor social y profesional, y el desinterés desde las universidades [12,22,34]. Para afrontar estos desafíos, debe existir una acción coordinada entre múltiples actores, junto con el reconocimiento de la investigación como un pilar en la formación médica. En Tabla 4, a partir de los resultados expuestos y de la literatura revisada, proponemos una serie de recomendaciones para la promoción de la investigación científica en la carrera de medicina.

Dentro de las limitaciones de este estudio, podemos mencionar que, dados los criterios de inclusión para la I Jornada, existió una sobrerrepresentación de participantes de la institución organizadora (el 38,5% de los trabajos provino de la Universidad de Valparaíso), lo que podría dificultar la generalización de estos resultados a la realidad nacional. Por otro lado, casi la totalidad de los trabajos correspondieron a reportes de caso. Además, solo se evaluaron los resúmenes y no el artículo completo, por lo que las secciones no pudieron ser analizadas con una mayor profundidad. Finalmente, este trabajo no evaluó la percepción del estudiantado sobre su formación en investigación y las posibilidades de llevarla a cabo, información valiosa respecto a la problemática discutida.

Conclusiones

La mayor participación de internos en comparación con estudiantes de cursos inferiores, así como la mayor elaboración de reportes de caso en contraposición a otros tipos de estudios, junto con los resultados de las calificaciones que señalan a la discusión como el peor ítem evaluado (sección con mayor exigencia crítica y reflexiva), pueden reflejar diversas problemáticas descritas en la literatura. Estas incluyen habilidades en investigación deficientes y múltiples barreras para involucrarse en ella desde etapas tempranas de la carrera, o para participar de estudios de mayor nivel de evidencia. Dentro de estas destacan la falta de tiempo debido a la sobrecarga académica y asistencial, junto con el desconocimiento de los procesos que involucran el desarrollar un trabajo de investigación. A la luz de nuestros hallazgos, se hace necesario fomentar la participación estudiantil desde los primeros años de la carrera y su involucramiento en proyectos de mayor nivel de evidencia. Es por ello, que proponemos una serie de recomendaciones que incluyen: una formación en investigación transversal y coordinada acorde al ciclo de formación, actualizar los requisitos de egreso e incentivo a concursos de especialidades médicas, asegurar un adecuado apoyo institucional, facilitar el nexo entre investigadores y estudiantes, junto con fomentar la inclusión estudiantil en proyectos y fondos concursables.

Por otro lado, se requieren estudios que analicen con mayor profundidad la participación de estudiantes de medicina en los proyectos de investigación científica, presentaciones en congresos y publicaciones en revistas científicas. Conjuntamente, es necesario realizar una mayor cantidad de estudios con metodología cualitativa, conducentes a conocer las barreras y los facilitadores del desarrollo de la investigación científica en el pregrado.