Estudios originales

← vista completaPublicado el 21 de julio de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.06.3002

Púrpura trombótica trombocitopénica: descripción y análisis de 23 casos tratados en Chile entre 2017 y 2022

Thrombotic thrombocytopenic purpura: Description and analysis of 23 cases treated in Chile between 2017 and 2022

Resumen

Introducción Desde la primera descripción de la púrpura trombótica trombocitopénica, causada por una deficiencia severa de ADAMTS13, el procedimiento de plasmaféresis y la inmunosupresión se han instaurado como estándares de tratamiento, permitiendo disminuir su elevada mortalidad. Los registros prospectivos de esta afección han proporcionado información valiosa sobre su fisiopatología, presentación clínica y desenlaces. El objetivo de este estudio es actualizar la experiencia local chilena sobre el diagnóstico y manejo de esta enfermedad, mediante una serie de casos de pacientes atendidos entre 2017 y 2022.

Métodos Estudio tipo serie de casos que incluyó pacientes mayores de 18 años diagnosticados con púrpura trombótica trombocitopénica, atendidos entre junio de 2017 y agosto de 2022, en el Hospital Clínico UC Christus. Se recolectó información desde registros clínicos, que se utilizaron para describir la cohorte y cálculos estadísticos. Para la descripción de desenlaces se utilizaron las definiciones aceptadas en la literatura.

Resultados Nuestra serie presentó pacientes de mayor edad y prevalencia de comorbilidades que las reportadas en la literatura. Las manifestaciones clínicas más importantes incluyeron síntomas constitucionales, gastrointestinales, hemorragíparos y neurológicos, con frecuencias de presentación distintas a las descritas internacionalmente. Encontramos una menor capacidad del puntaje PLASMIC para la pesquisa de casos de púrpura trombótica trombocitopénica en nuestra serie. La estrategia terapéutica predominante fue la combinación de glucocorticoides y plasmaféresis (61% de los pacientes). Hubo una alta tasa de mortalidad (56,5%) y eventos adversos relacionados con plasmaféresis, especialmente infecciones asociadas a su uso.

Conclusiones Este estudio destaca los desafíos diagnósticos y terapéuticos de la púrpura trombótica trombocitopénica en el contexto local. Asimismo, releva la necesidad de mejorar nuestras estrategias de manejo mediante la estandarización del cuidado y de una mejor aplicación de las guías clínicas con el objeto de disminuir la elevada mortalidad en estos pacientes.

Ideas clave

- La púrpura trombótica trombocitopénica es una enfermedad rara y de alta letalidad.

- Nuestra serie presenta datos sobre la experiencia chilena en el enfrentamiento y manejo de esta enfermedad.

- El carácter retrospectivo y bajo número de pacientes limitan la interpretabilidad de este estudio.

Introducción

Desde la descripción inicial de la púrpura trombótica trombocitopénica por Eli Moschcowitz en 1924, caracterizada por una alta mortalidad, el entendimiento de la enfermedad ha progresado significativamente [1,2,3]. La introducción del recambio plasmático en la década de 1970 marcó un hito, reduciendo notablemente su letalidad [1,2,4,5,6,7]. Posteriormente la incorporación de tratamientos inmunosupresores como glucocorticoides, rituximab y, más recientemente, caplacizumab; ha refinado aún más la estrategia terapéutica, disminuyendo la mortalidad entre un 10 y 20% [8,9].

La púrpura trombótica trombocitopénica se caracteriza por un déficit severo de la proteasa ADAMTS13 (a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, member 13), esencial para la regulación de los multímeros de Factor Von Willebrand. En su forma congénita, conocida como síndrome de Upshaw-Schulman, o en la variante adquirida, mediada por autoanticuerpos inhibitorios; esta deficiencia conduce a la acumulación de multímeros de Factor Von Willebrand de gran tamaño. Estos promueven la agregación plaquetaria anómala y la formación de trombos en la microcirculación, desencadenando microangiopatía trombótica y daño tisular por isquemia. Ello permite comprender las manifestaciones de la enfermedad y los criterios diagnósticos que la definen: la presencia de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y daño tisular en el contexto de un déficit severo en la actividad de ADAMTS13 (inferior a 10%) [1,2,9,10].

Inicialmente, la púrpura trombótica trombocitopénica fue definida por una “péntada clásica” de síntomas que incluía anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fiebre, síntomas neurológicos e insuficiencia renal. Sin embargo, cohortes más recientes han mostrado que esta presentación es muy infrecuente, observándose en menos del 10% de los casos. Actualmente, se reconoce que la púrpura trombótica trombocitopénica puede manifestarse de manera muy variada, generando desafíos en su diagnóstico temprano y preciso [11,12,13,14,15,16,17]. El diagnóstico moderno de esta patología se sustenta en la demostración de una actividad de ADAMTS13 inferior a 10%, que tiene una especificidad superior a 97%, cuando se aplica en el contexto clínico adecuado. A pesar de su utilidad diagnóstica, la medición de la actividad de ADAMTS13 no está ampliamente disponible. Esta situación puede conducir a retrasos en el diagnóstico y tratamiento de púrpura trombótica trombocitopénica [2,18]. Con el objetivo de resolver esta problemática, se han desarrollado herramientas como el puntaje PLASMIC, que utiliza antecedentes clínicos y variables de laboratorio, para la predicción de púrpura trombótica trombocitopénica en casos sospechosos y así tomar conductas terapéuticas precozmente [19,20].

Dada la rareza de la púrpura trombótica trombocitopénica, los registros prospectivos han sido esenciales para acumular información sobre su fisiopatología, presentación clínica y desenlaces a largo plazo. El grupo de Oklahoma fue pionero al establecer el primer registro sistemático de pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica y otras microangiopatías trombóticas. Dicho modelo ha inspirado iniciativas similares en diversos países, incluidos el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, Italia, España y Francia. Estos registros internacionales han permitido superar las limitaciones propias de los estudios monocéntricos y contrastar datos de diferentes poblaciones, enriqueciendo nuestra comprensión de la enfermedad [1,12,13,14,15,16,21,22].

A nivel nacional, la púrpura trombótica trombocitopénica fue abordada en una serie retrospectiva de 18 casos atendidos en el Hospital Clínico de la Red de Salud UC-Christus, un centro universitario radicado en Chile, publicada por Eymin et al el año 2008 [23]. Desde entonces, se han observado avances significativos, tanto en el diagnóstico como en el manejo de esta enfermedad. En particular, la medición de la actividad de ADAMTS13 se ha consolidado como un estándar diagnóstico en la práctica clínica. En términos terapéuticos, además del recambio plasmático y los corticoides sistémicos, se ha clarificado el papel de otras terapias coadyuvantes o de segunda línea, incluyendo rituximab y caplacizumab.

El objetivo de este estudio es actualizar la experiencia local respecto del diagnóstico y manejo de la púrpura trombótica trombocitopénica, utilizando los registros de los casos atendidos en el Hospital Clínico de la Red de Salud UC-Christus entre los años 2017 y 2022. Para ello, se describen y comparan las características clínicas iniciales, las intervenciones terapéuticas empleadas y los desenlaces observados. Además, se exploran posibles asociaciones entre el puntaje PLASMIC y la carga de comorbilidades del paciente (cuantificada mediante el índice de comorbilidades de Charlson), entre variables clínicas de presentación y mortalidad, distintos tratamientos y mortalidad, y entre eventos adversos de recambio plasmático y mortalidad. Se presenta a continuación una caracterización del cuadro clínico al momento de la presentación, las medidas terapéuticas utilizadas y los desenlaces observados en esta serie.

Métodos

Este es un estudio tipo serie de casos (observacional descriptivo retrospectivo), correspondiente a los casos de púrpura trombótica trombocitopénica atendidos en el Hospital Clínico de la Red de Salud UC-Christus entre los años 2017 y 2022. Se incluyó dentro de la serie a todos los pacientes mayores de 18 años, con un déficit severo en la actividad de ADAMTS13 (esto es, menor o igual a 10%), que fueron atendidos entre el 8 de junio de 2017 y el 23 de agosto de 2022, en el Hospital Clínico de la Red de Salud UC-Christus (en adelante, el hospital). Se recolectó información desde los registros clínicos incluyendo variables demográficas, manifestaciones clínicas, parámetros de laboratorio, modalidades de tratamiento y desenlaces, cuidando la anonimización de los datos mediante codificación de estos al incluirlos en la base de datos. Se consideraron los tiempos de hospitalización desde el ingreso a cualquier centro terciario hasta el momento del egreso del hospital. Para los datos de seguimiento, solo se consideró a aquellos pacientes de los que se pudieron obtener datos clínicos desde la ficha clínica y registros públicos nacionales.

Se calcularon el puntaje PLASMIC (herramienta para predecir el diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica) y el índice de comorbilidades de Charlson (un sistema de puntuación de la carga de comorbilidades que se asocia a sobrevida a 10 años para cada paciente), usando la información disponible hasta el momento de la sospecha de la enfermedad [20,24,25]. Para la descripción de desenlaces se utilizaron las definiciones actualmente aceptadas en la literatura, que se incluyen en la Tabla 1 [9].

En caso de datos faltantes, se utilizó un enfoque de deleción pareada (pairwise deletion), dejando el dato respectivo como faltante. Para el análisis se incluyeron aquellas observaciones con datos completos en las variables de interés, lo que puede variar el tamaño muestral (n) para cada variable. De esta forma, no se elimina la variable completa ni se descarta todo el caso, sino solo la observación faltante para el análisis correspondiente.

La actividad de ADAMTS13 fue medida utilizando el método de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRETS), con el uso del sustrato de apagado de fluorescencia para ADAMTS-13 (FRETS-VW73, Peptide Institute, JP), calibrado contra el primer Estándar Internacional de Plasma ADAMTS-13 de la OMS, Plasma NIBSC 12/25. La búsqueda de inhibidor se realizó mediante test de mezcla con pool de plasma, considerándose como positivo todo resultado igual o superior a 0,7 unidades Bethesda por mililitro.

Análisis estadístico

Para la descripción de las características basales de la población de estudio y su análisis, se utilizaron diferentes métodos estadísticos en función del tipo y la distribución de los datos. Las variables continuas se presentaron como media más/menos desviación estándar (SD) para aquellas con distribución normal, o como mediana acompañada del rango intercuartil (IQR) en caso de no seguir esta distribución. Por otro lado, las variables categóricas se describieron mediante frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). La normalidad de las variables numéricas se evaluó usando la prueba de Shapiro-Wilk. La comparación entre variables continuas con distribución normal se realizó mediante la prueba de T de Student, mientras que para aquellas sin distribución normal se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Para examinar la relación entre variables categóricas, se empleó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher, según correspondiera a la característica de las variables. Las diferencias entre variables numéricas se analizaron mediante la prueba T de Student o la prueba de Mann-Whitney, según correspondiera a su distribución (normal y no normal, respectivamente).

Para buscar una posible asociación entre el puntaje PLASMIC y variables clínicas, incluyendo edad, comorbilidades individuales y el índice de comorbilidades de Charlson, se utilizó el Rho de Spearman (ρ, coeficiente de correlación no paramétrico que mide la fuerza y dirección de la asociación), y análisis de regresión logística.

Para todos los análisis, se estableció un valor de p < 0,05 como umbral para la significancia estadística. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software STATA, versión 17,0. Esta serie de casos ha sido reportada siguiendo la directriz del informe preferente de series de casos en cirugía (Preferred reporting of case series in surgery, PROCESS) [26].

El estudio fue aprobado por el comité de ética local id 220524001, con fecha 30 de marzo de 2023. Dada la naturaleza retrospectiva de la investigación y el uso de datos clínicos existentes, se obtuvo una dispensa del consentimiento informado para la revisión de las fichas clínicas.

Resultados

Durante el período descrito se atendieron 23 pacientes adultos con déficit severo de ADAMTS13 en nuestra institución. Todos ellos con presencia de anticuerpos inhibitorios contra ADAMTS13. De estos, un paciente presentaba registros clínicos incompletos, por lo que en el análisis solo se incluyeron aquellos datos disponibles para este paciente (como se describió previamente, aquellos datos faltantes fueron eliminados del análisis). Siete pacientes fueron referidos a nuestro hospital desde otros centros, donde realizaron la consulta inicial. Adicionalmente, un paciente fue trasladado a otro centro luego de la consulta inicial en nuestro hospital, por lo que no se tuvo acceso a información sobre su evolución clínica después del traslado. En la Tabla 2 se muestra un resumen de los 23 casos, junto con sus variables demográficas y clínicas más relevantes al momento de la sospecha del diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica.

Datos demográficos, antecedentes y presentación

Se presentan los datos clínicos y de laboratorio del momento de la presentación clínica en la Tabla 3. Cabe destacar que, de los 23 pacientes incluidos en la serie, el 91% (21) ingresó a una unidad monitorizada, incluyendo 30,4% (7) a cuidados intensivos.

Puntaje PLASMIC y asociación con variables clínicas

La mediana del puntaje PLASMIC fue de 5 (rango intercuartil 4 a 5,5), un 70% tuvo un puntaje igual o superior a 5 al momento de la sospecha, y un 26,1% un PLASMIC igual o superior a 6. Como se describió previamente, se evaluó la correlación entre el puntaje PLASMIC y distintas variables clínicas, entre ellas la edad y la carga de comorbilidades, ya fuera con las enfermedades en particular o la carga de enfermedades como tal. Para ello se utilizó el Índice de Charlson, escogiéndose como valores de corte para el puntaje PLASMIC tanto igual o superior a 5 como igual o superior a 6. Pese a que no se encontró asociación entre comorbilidades aisladas y un menor puntaje PLASMIC, sí se observó una tendencia hacia un menor PLASMIC a mayor carga de comorbilidades. Esto se refrendó con un Odds ratio 0,74 para PLASMIC inferior a 5, sin lograr la significancia estadística mediante regresión logística (p = 0,059, intervalo de confianza 95%: 0,54 a 1,01).

Terapias utilizadas y desenlaces

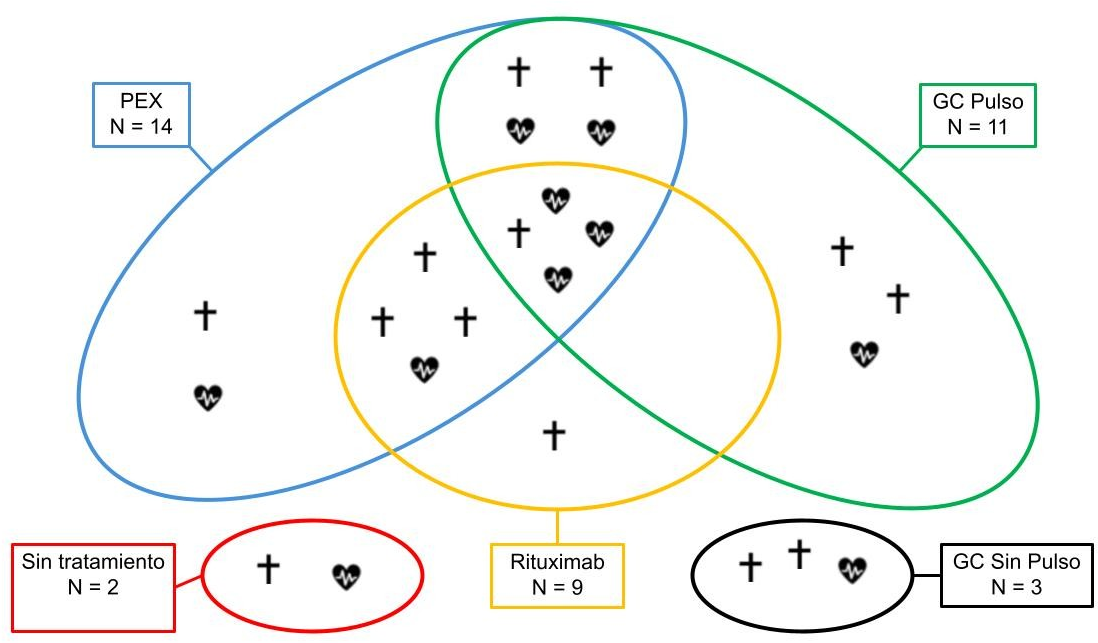

En nuestra cohorte, la estrategia terapéutica predominante fue la combinación de glucocorticoides y recambio plasmático, en el 61% de los pacientes (14). Todos ellos fueron tratados con dosis equivalentes a altas o muy altas de prednisona, y 11 de ellos (48%) recibieron dosis en pulso (dosis equivalentes iguales o mayores a 125 miligramos de metilprednisolona al día) al inicio del tratamiento. Las terapias, estrategias de tratamiento utilizados y desenlaces se resumen y esquematizan en la Tabla 4 y Figura 1.

Tratamientos utilizados y sobrevida hospitalaria en la cohorte descrita.

Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.

Se encontró una asociación significativa entre un lactático deshidrogenasa mayor a tres veces el límite superior normal y mortalidad, y una menor mortalidad en los pacientes que debutaron con manifestaciones hemorragíparas (p < 0,05).

Del total de pacientes que recibieron recambio plasmático (14), todos presentaron algún efecto adverso: 6 de ellos leves y 8 graves (43 y 57%, respectivamente). Entre los leves se cuentan dos casos de parestesias, uno de hipocalcemia y tres de reacciones febriles aisladas. Por otro lado, los efectos adversos graves incluyeron cuatro pacientes con hipotensión severa y necesidad de drogas vasoactivas, dos con sobrecarga de volumen, uno con lesión pulmonar aguda y uno con hemorragia subaracnoidea. Siete de estos pacientes (87%) fallecieron durante su estadía hospitalaria, mientras que ninguno de los que experimentaron efectos adversos leves falleció, mostrando una asociación estadísticamente significativa entre el presentar efectos adversos graves durante recambio plasmático y mortalidad (p = 0,001). Diecisiete pacientes (74%) presentaron infecciones intrahospitalarias, lo que se asoció de forma estadísticamente significativa con el uso de recambio plasmático (p = 0,021), mas no al uso de glucocorticoides en pulsos o rituximab. De ellos, 10 (59%) fallecieron durante su estadía versus 3 (50%) del grupo que no presentó infecciones. Con lo anterior, la mortalidad intrahospitalaria fue de 56,5%, atribuible directa o indirectamente al púrpura trombótica trombocitopénica en el 92% de los fallecidos. Además, solo siete pacientes lograron respuesta clínica durante el tratamiento, y de ellos tres presentaron exacerbaciones.

De los 10 pacientes que sobrevivieron a la estadía hospitalaria, se cuenta con un seguimiento promedio de 719 días (mediana 515, rango intercuartil 235 a 841). Uno de los pacientes fue dado de alta a otro hospital previo al diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica, y falleció antes de los 30 días desde el alta. Este grupo presentó dos casos de recurrencia clínica, uno a los 47 días de alcanzada la respuesta y otro a los 1311 días.

Un caso ilustrativo de la evolución clínica de los pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica en nuestra serie de casos, es el de una paciente con antecedente de lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípidos que presentó cuadro de 12 horas de evolución de síntomas respiratorios y compromiso de conciencia progresivo. Ingresó a urgencias en otro hospital con insuficiencia respiratoria severa, hipotensa y mal perfundida. Se intubó, estabilizó y trasladó a nuestro hospital por necesidad de cama crítica. Al examen neurológico del ingreso destacó con hemiplejia derecha y afasia. El hemograma con frotis mostró anemia (Hb 5,2), trombocitopenia (PLT 39 000) y esquistocitos ++. El puntaje de PLASMIC al momento de la sospecha fue de 5 puntos. La serología antifosfolípidos resultó triple positiva con títulos altos de anticuerpos inmunoglobulina G contra cardiolipinas y contra B2-glicoproteína I. La actividad de ADAMTS13 era inferior a 10% y se detectó la presencia de un inhibidor. La tomografía computarizada de cerebro mostró signos compatibles con un accidente vascular cerebral agudo en arteria cerebral media izquierda, y en la angiotomografía computarizada de tórax se demostraron signos de tromboembolismo pulmonar agudo bilateral. Casos como este reflejan las dificultades diagnósticas que es posible enfrentar en cuadros de microangiopatías trombóticas. En particular, este caso cumplía tanto con los criterios diagnósticos para púrpura trombótica trombocitopénica como para síndrome antifosfolípido catastrófico y más aún, es imposible descartar cierto nivel de sobreposición de ambas entidades. Fisiopatológicamente ambas son enfermedades autoinmunes mediadas principalmente por anticuerpos. A pesar de que la paciente inició anticoagulación, recibió corticoides en pulso y plasmaféresis el mismo día del ingreso a nuestro centro, evolucionó con sobrecarga de volumen y edema pulmonar agudo, obligando a suspender la terapia. En las horas subsiguientes desarrolló falla orgánica múltiple progresiva y falleció 48 horas después del ingreso.

Discusión

Este trabajo aporta una perspectiva local actualizada sobre la presentación y manejo de pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica en Chile, edificando sobre los cimientos establecidos por Eymin et al en 2008 [23]. Nuestra serie de pacientes presentó características clínicas y demográficas distintivas en comparación con las series internacionales previamente publicadas. Los pacientes fueron de mayor edad (mediana de 62 años) y tuvieron una alta prevalencia de comorbilidades significativas, incluyendo neoplasias hematológicas (17,4%) y enfermedad renal crónica (26%). Clínicamente, predominó la presentación con síntomas constitucionales (86,4%), gastrointestinales (52,2%) y neurológicos (34,8%), con una menor frecuencia de síntomas neurológicos severos respecto a otras cohortes. El puntaje PLASMIC mostró una sensibilidad reducida en nuestra población, lo que podría estar relacionado con la mayor carga de comorbilidades. En términos terapéuticos, el 61% de los pacientes recibió recambio plasmático combinado con glucocorticoides, pero la tasa de mortalidad intrahospitalaria fue alta (56,5%). Esta se asoció tanto a infecciones nosocomiales como a eventos adversos graves, relacionados con recambio plasmático. A continuación se analizan en profundidad algunos de estos hallazgos.

Nuestra cohorte se caracteriza por una edad promedio muy superior a los 50 años, contrastando con la edad menor observada en registros internacionales. Esta mayor edad se acompaña de una prevalencia elevada de comorbilidades, particularmente neoplasias hematológicas y enfermedad renal crónica. Con respecto a las manifestaciones clínicas, observamos una incidencia significativamente mayor de síntomas gastrointestinales (superior a 50%) y una menor presencia de síntomas neurológicos (35%) que series nacionales (83%, de Eymin et al) e internacionales (superior a 50%) [12,13,14,15,23,27,28].

Continuando con el diagnóstico, en primer lugar quisiéramos hacer notar diferencias respecto a la serie previa publicada por el equipo de Eymin. En ella, no todos los pacientes tenían una actividad de ADAMTS13 inferior a 10%, lo que refleja un cambio en los criterios y estrategias de diagnóstico en los últimos años. Aun así, es posible que pacientes con ADAMTS13 igual o superior a 10% representen variantes atípicas de púrpura trombótica trombocitopénica, según lo descrito por George et al [17]. En la actualidad la púrpura trombótica trombocitopénica continúa siendo un desafío diagnóstico, con un promedio de 32 días desde la admisión hasta la sospecha clínica en nuestra serie, pero sin encontrar un retraso significativo entre la sospecha y la solicitud del examen de actividad de ADAMTS13 (mediana de 1 día). Al emplear el puntaje PLASMIC, encontramos una menor capacidad para detectar púrpura trombótica trombocitopénica que la reportada en la literatura. Utilizando un puntaje de corte igual o superior a 5 se pesquisó un 70% de pacientes, en contraposición al 97 y 99% reportados por Bendapudi et al y Paydary et al., respectivamente [20,24]. Estas diferencias pueden deberse a la alta prevalencia de enfermedad renal crónica y a la mayor edad en nuestra serie (mediana de 62 años) comparada con la de Bendapudi (47 años). Este fenómeno se ilustra con la potencial asociación observada entre un mayor índice de Charlson y puntajes más bajos en el PLASMIC. Sin embargo, no logramos establecer una correlación estadísticamente significativa entre estas variables. Este aspecto podría atribuirse a una limitación en el poder estadístico de nuestro estudio por su número reducido de pacientes. Ante la ausencia de otro puntaje predictivo, consideramos que el de PLASMIC sigue siendo una herramienta útil en la población chilena. No obstante, se requieren más estudios para validarlo en el contexto local.

En términos terapéuticos, la utilización del recambio plasmático en nuestra cohorte fue del 61%, considerablemente menor que lo reportado a nivel mundial (superior a 90%). El uso de corticoides fue concordante con el 91% reportado internacionalmente, mientras que rituximab se administró en 40% de los casos. Ningún paciente fue tratado con caplacizumab, aún no aprobado en Chile [12,15,29]. El análisis caso por caso reveló que la omisión del recambio plasmático se debió a la gravedad de los pacientes y a decisiones de proporcionalidad terapéutica. Sin embargo, se identificaron situaciones donde no se usó recambio plasmático, a pesar de adoptar medidas terapéuticas intensivas. Ello sugiere una carencia de estandarización en el tratamiento de la púrpura trombótica trombocitopénica y una divergencia de las recomendaciones otorgadas por guías clínicas [29].

En consecuencia, resulta esencial abordar la alta tasa de letalidad hospitalaria de nuestra serie, que asciende a más del 50%, notablemente superior al rango de 10 a 20% documentado en la literatura [8,30]. Esta alta tasa podría estar parcialmente influenciada por la mayor edad y prevalencia de comorbilidades, pero también por otros factores críticos como la baja utilización del recambio plasmático y rituximab; una respuesta terapéutica limitada (con solo 7 pacientes logrando un recuento plaquetario superior a 150 000), y una incidencia elevada de infecciones nosocomiales. Estas últimas y su mortalidad asociada están posiblemente vinculadas al uso de recambio plasmático debido al requerimiento de acceso venoso central, como se describió previamente. La falta de asociación a mortalidad de las distintas terapias probablemente se explique también por la ausencia de poder estadístico de nuestro estudio. Con lo anterior, estos resultados podrían no ser representativos de otras cohortes o poblaciones. Otros factores clínicos asociados a mayor mortalidad en nuestra cohorte fueron los niveles de láctico deshidrogenasa al ingreso, sobre tres veces el límite superior normal, y la ausencia de síntomas hemorragíparos al momento de la sospecha. Esto último probablemente se explica por generar retraso en el diagnóstico. El caso clínico descrito en la sección de resultados ejemplifica lo difícil que es el enfrentamiento, diagnóstico y tratamiento de este grupo de pacientes, pues no necesariamente cada paciente en particular se ajusta a las descripciones de la enfermedad encontradas en la literatura.

Nuestro estudio presenta fortalezas significativas, incluyendo la amplia cantidad de datos disponibles para la evaluación de cada caso, la caracterización detallada del diagnóstico y tratamiento de estos pacientes en el contexto local, subrayando los retos diagnósticos y terapéuticos que implica esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, enfrentamos limitaciones notables: el tamaño reducido de la cohorte, la naturaleza retrospectiva de la investigación, y los desafíos asociados con la búsqueda en registros no digitalizados. Además, la pérdida de datos y la complejidad en la interpretación de la información disponible, han sido obstáculos considerables. Esto fue particularmente evidente en la interpretación de casos con niveles bajos de ADAMTS13, pero sin diagnóstico formal de púrpura trombótica trombocitopénica durante la hospitalización. Todos estos factores finalmente determinan que la serie de pacientes presentada, junto con sus características y resultados clínicos, no sean representativas ni aplicables a otras poblaciones.

A pesar de lo anterior, nuestro estudio permite esbozar un corolario interesante: el puntaje PLASMIC podría no ser aplicable a pacientes o poblaciones con alta carga de comorbilidades, disminuyendo su rendimiento. Ello puede dificultar el diagnóstico e inicio de terapias precoces en pacientes que debutan con púrpura trombótica trombocitopénica. Creemos que seguir el ejemplo de las series internacionales citadas e implementar bases de datos prospectivas locales, sería beneficioso para el estudio de esta enfermedad. Esto, con el fin de proponer explicaciones y soluciones a los conflictos diagnósticos y terapéuticos planteados en nuestro trabajo. Específicamente la validación del puntaje PLASMIC en nuestra población, esclarecer su asociación con comorbilidades y estandarizar las medidas terapéuticas utilizadas para su tratamiento.

Conclusiones

La púrpura trombótica trombocitopénica continúa siendo un desafío diagnóstico y terapéutico, con una elevada tasa de mortalidad.

Aunque nuestra serie aporta datos valiosos para una mejor caracterización de la púrpura trombótica trombocitopénica en Chile, resulta imperativo realizar estudios prospectivos. Idealmente, estos deben ser a escala nacional para que permitan validar las herramientas de apoyo diagnóstico como el puntaje PLASMIC y estandarizar las intervenciones terapéuticas. Tal esfuerzo nos ayudará a optimizar el diagnóstico y tratamiento de la púrpura trombótica trombocitopénica, con el objetivo primordial de reducir su mortalidad.