Estudios originales

← vista completaPublicado el 3 de abril de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.03.3025

Análisis espacial de receptividad y vulnerabilidad a la transmisión de arbovirosis en Ecuador entre 2015 y 2019: estudio ecológico

Spatial analysis of receptivity and vulnerability to arbovirosis transmission in Ecuador between 2015 and 2019: An ecological study

Resumen

Introducción Los arbovirus como el dengue, Zika y chikungunya representan una amenaza para la salud pública en varios países de América del Sur, incluido Ecuador. La identificación precisa de áreas de riesgo a nivel local y la detección de puntos críticos de transmisión son cruciales para la planificación eficaz de los programas de control vectorial, particularmente en el manejo del mosquito . El objetivo de este estudio fue caracterizar las variables de receptividad y vulnerabilidad a la transmisión de arbovirosis a nivel cantonal, e identificar los puntos calientes () en Ecuador entre 2015 y 2019.

Métodos Se realizó un análisis espacial utilizando datos ambientales y sociodemográficos a nivel cantonal, junto con un análisis de autocorrelación espacial para identificar puntos calientes de transmisión a nivel parroquial. Se empleó el software GeoDa para la detección de estos puntos calientes.

Resultados Se evidenció que las provincias de Ecuador que mostraron los niveles más elevados de receptividad y vulnerabilidad fueron Manabí, Guayas, El Oro y Esmeraldas. Estos niveles se relacionaron principalmente con factores como temperatura, altitud y acceso limitado a servicios de agua potable. Se identificaron 56 cantones en zonas de alta transmisión. De estos, nueve parroquias fueron clasificadas como puntos calientes de transmisión durante cinco años consecutivos.

Conclusiones El análisis espacial permitió identificar con precisión las zonas de mayor susceptibilidad y vulnerabilidad a la transmisión de arbovirus en Ecuador. Se evidenció la persistencia de focos de transmisión en determinados municipios, debido a la influencia de factores ambientales y sociodemográficos. Esta evidencia es fundamental para adaptar y mejorar las estrategias de vigilancia y control vectorial en las regiones más afectadas.

Ideas clave

- La identificación de variables de receptividad y vulnerabilidad es fundamental para determinar las áreas prioritarias de intervención en el control de Aedes aegypti.

- Determinar especialmente el análisis de los puntos calientes de transmisión permite focalizar las estrategias de prevención y control.

- Las diferentes condiciones geográficas locales de cada cantón limitan la capacidad de generalizar los resultados.

Introducción

Las arbovirosis, que incluyen enfermedades como el dengue, Zika y chikungunya, representan una de las principales amenazas para la salud pública en áreas tropicales y subtropicales a nivel mundial [1]. Estas enfermedades, transmitidas principalmente por mosquitos del género Aedes, en particular Aedes aegypti, están influenciadas por factores ambientales y socioeconómicos que afectan tanto la distribución del vector como la dinámica de transmisión del virus [1,2]. Se estima que cada año ocurren más de 390 millones de infecciones por dengue en el mundo [2]. Además, se proyecta un aumento debido al cambio climático y la expansión urbana no planificada [3].

Dos conceptos clave en la comprensión del riesgo de transmisión de arbovirosis son la receptividad y la vulnerabilidad [4]. La receptividad se refiere a la capacidad del entorno para mantener poblaciones de vectores, determinada por factores como temperatura, precipitación y altitud [5]. Por otro lado, la vulnerabilidad mide la susceptibilidad de las poblaciones humanas a la exposición y transmisión viral, influenciada por determinantes socioeconómicos como el acceso a agua potable, el saneamiento y la densidad poblacional, así como la migración. La interacción entre estos factores genera patrones de transmisión heterogéneos, que dificultan el control vectorial y la prevención efectiva de brotes [6].

En Ecuador las condiciones climáticas favorables, la heterogeneidad geográfica y las deficiencias en la infraestructura sanitaria, hacen que el país sea particularmente vulnerable a la transmisión de arbovirosis [7]. Aunque se han implementado programas de control vectorial [8], persisten limitaciones en su alcance debido a la cobertura limitada de personal y a la ausencia de un enfoque geoespacial integrado que permita priorizar las intervenciones en áreas de mayor riesgo. Adicionalmente, las divisiones administrativas ecuatorianas, a nivel de cantones y parroquias, presentan variaciones significativas en sus características ambientales y socioeconómicas. Esto subraya la necesidad de adaptar las estrategias a contextos locales. Un cantón es una división administrativa intermedia entre provincia y parroquia, mientras que una parroquia es una subdivisión más pequeña dentro de un cantón [9].

Frente a esta problemática, este estudio busca caracterizar las variables de receptividad y vulnerabilidad a nivel cantonal, utilizando datos epidemiológicos, ambientales y socioeconómicos. Además, pretende identificar la persistencia de puntos calientes (hotspots) de transmisión, proporcionando información clave para priorizar intervenciones y optimizar recursos en salud pública. Este análisis permitirá comprender mejor la dinámica de transmisión de arbovirosis en el país, contribuyendo a fortalecer las estrategias de vigilancia y control vectorial en las áreas más afectadas. Los datos de esta investigación fueron parte de un estudio madre que constituyó una tesis de maestría.

Métodos

Se realizó un estudio ecológico con datos retrospectivos sobre la incidencia de arbovirosis (dengue, Zika y chikungunya) en Ecuador entre 2015 y 2019. Este diseño permitió evaluar la relación entre variables ambientales y socioeconómicas con la incidencia acumulada de arbovirosis a nivel cantonal y parroquial. También posibilitó el analizar patrones espaciales de transmisión en el país. Los datos incluyeron tanto determinantes ambientales (temperatura media, precipitación y altitud), como factores socioeconómicos (densidad poblacional, acceso a agua potable y saneamiento).

La incidencia acumulada de arbovirosis se definió como el número de casos nuevos por cada 10 000 habitantes, calculada para cada cantón y parroquia durante el período de estudio. Los datos se obtuvieron del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE-Alerta) del Ministerio de Salud Pública de Ecuador [10]. Además, las variables ambientales incluyeron la temperatura media (en grados Celsius), la precipitación mensual (milímetros) y la altitud (metros sobre el nivel del mar), obtenidas de la plataforma WorldClim [11]. Por otro lado, las variables socioeconómicas, como la densidad poblacional (habitantes por kilómetro cuadrado) y el porcentaje de acceso a agua potable, se extrajeron de las bases del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) [12]. La delimitación geográfica de cantones y parroquias se realizó utilizando cartografía del Instituto Geográfico Militar [13].

El análisis estadístico incluyó modelos de regresión lineal simple para evaluar la influencia de las variables ambientales y socioeconómicas en la incidencia acumulada de arbovirosis. Se reportaron coeficientes de regresión (B), valores de p e intervalos de confianza al 95%, para interpretar la significancia estadística y la magnitud de las asociaciones. Las variables consideradas en el modelo fueron la temperatura media, la precipitación mensual, la altitud, la densidad poblacional y la cobertura de acceso a agua potable.

El análisis espacial fue realizado mediante el software GeoDa (versión 1.20) utilizando el estadístico Gi* de Getis para identificar puntos calientes y puntos fríos (coldspots) de incidencia acumulada [14]. De acuerdo con el objetivo de análisis, solo se tomaron en cuenta los puntos calientes cuya significancia fue inferior a 0,05. Este método evalúa si una ubicación y sus vecinos inmediatos presentan valores significativamente altos o bajos en comparación con el promedio del área de estudio. La matriz de vecindad espacial se definió mediante el esquema de contigüidad Queen, que considera vecinos a las áreas que comparten bordes o vértices. Las puntuaciones Z derivadas del estadístico Gi* se interpretaron en función de la distribución específica de los datos en cada año. Esto, ya que no es posible establecer un valor Z estándar fijo para determinar la significancia debido a la variabilidad espacial y temporal de los datos [15]. Este enfoque asegura que los resultados reflejen adecuadamente las características de los datos analizados en cada año.

Para integrar los resultados anuales, se sumaron las veces que una parroquia o cantón fue clasificado como punto caliente durante los cinco años analizados. Esto permitió identificar áreas persistentes de alta incidencia, proporcionando una visión más clara de los patrones espaciales y su estabilidad a lo largo del tiempo. Los resultados del análisis espacial fueron representados en un mapa de riesgo refinado con el software QGIS (versión 3.10). Este mapa destacó la frecuencia de aparición de puntos calientes a nivel parroquial, proporcionando una herramienta visual para priorizar las intervenciones en salud pública [16].

Este análisis tiene ciertas limitaciones. El diseño ecológico limita la capacidad de establecer relaciones causales directas, y la calidad de los datos secundarios puede influir en los hallazgos. Además, la variabilidad en las tasas de incidencia entre años introduce complejidad en la identificación de patrones consistentes. Sin embargo, el uso del estadístico Gi* y la integración de resultados anuales proporcionaron una visión robusta de los patrones espaciales. Se recomienda que estudios futuros incluyan datos entomológicos y modelos predictivos para complementar y fortalecer los resultados obtenidos.

El estudio utilizó datos secundarios, anonimizados y de acceso público, lo que garantiza la confidencialidad de la información. Debido a que no se recopilaron datos a nivel individual, no se requirió aprobación ética específica. Estas consideraciones aseguran que el análisis sea consistente con los estándares éticos aplicables en investigaciones basadas en datos poblacionales.

Resultados

El análisis de regresión lineal simple mostró asociaciones significativas entre las variables ambientales y socioeconómicas, y la incidencia acumulada de arbovirosis. Entre las variables ambientales, un incremento de 1 grado Celsius en la temperatura media se asoció con un aumento promedio de 34,8 casos adicionales por cada 10 000 habitantes (p < 0,0005). Por su parte, un incremento de 1 milímetro en la precipitación mensual se relacionó con un aumento promedio de 1,93 casos por cada 10 000 habitantes (p = 0,001). Por el contrario, un incremento de 1 metro en la altitud se asoció con una reducción promedio de 0,19 casos por cada 10 000 habitantes (p < 0,0005).

En cuanto a las variables socioeconómicas, un aumento del 1% en la cobertura de acceso a agua potable se asoció con una disminución promedio de 5,37 casos por cada 10 000 habitantes (p = 0,012). En contraste, un incremento de 1 habitante por kilómetro cuadrado en la densidad poblacional se relacionó con una disminución promedio de 0,25 casos por cada 10 000 habitantes (p = 0,02) (Tabla 1).

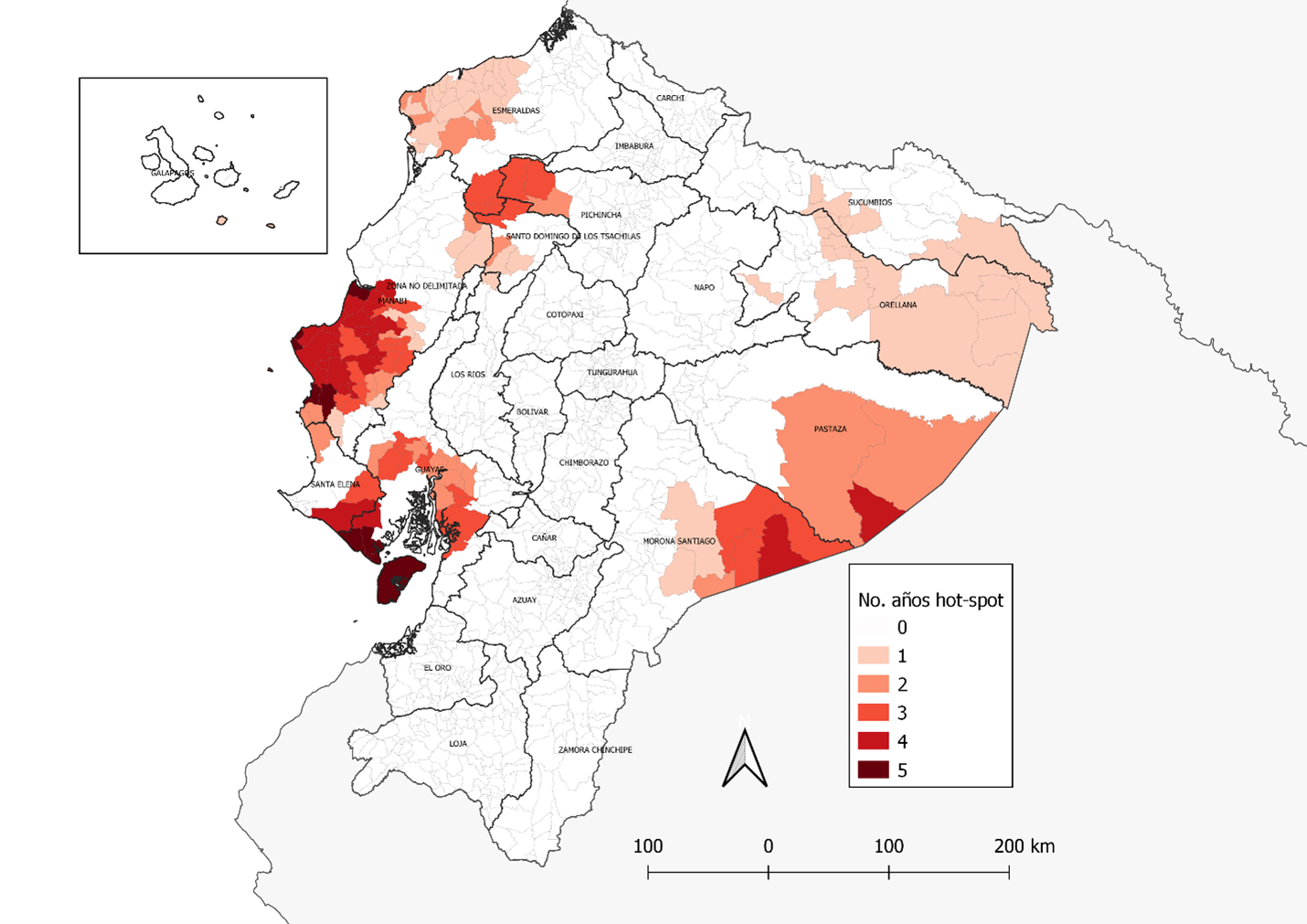

El análisis espacial realizado con el estadístico Gi* de Getis identificó áreas con concentraciones significativamente altas de incidencia acumulada de arbovirosis, conocidas como puntos calientes, en comparación con el promedio parroquial y sus áreas vecinas inmediatas. En los análisis anuales, los puntos calientes se concentraron principalmente en las provincias costeras de Manabí, Guayas, Esmeraldas y El Oro. Estas áreas mostraron valores consistentemente altos de incidencia en comparación con otras regiones del país.

La integración de los resultados anuales permitió identificar áreas con persistencia en su clasificación como puntos calientes durante los cinco años analizados. En total, se identificaron nueve parroquias con alta recurrencia de puntos calientes. En la provincia de Guayas, estas parroquias fueron Morro, Posorja, General Villamil y Puná. En la provincia de Manabí, las parroquias recurrentes incluyeron Julcuy, San Lorenzo, Bahía de Caráquez, Machalilla y Santa Marianita. Estas áreas destacan por ser zonas críticas para la transmisión sostenida de arbovirosis, (Figura 1).

Puntos calientes de riesgo de transmisión de arbovirosis en Ecuador.

Unidad: Grados.

Sistema de Vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. La leyenda añadida es el nombre provincial.

Fuente: elaborado por los autores.

Discusión

Los resultados de este estudio mostraron que las provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas y El Oro presentaron los niveles más altos de receptividad y vulnerabilidad a la transmisión de arbovirosis. Estos hallazgos se asociaron principalmente con factores ambientales como la temperatura y la altitud, así como con el acceso limitado a agua potable. A nivel territorial, se identificaron 57 cantones en áreas de alta transmisión, destacando nueve parroquias como puntos calientes persistentes durante los cinco años consecutivos del análisis. Estos hallazgos subrayan la importancia de focalizar intervenciones en zonas donde la transmisión de arbovirosis es recurrente y persistente [17], permitiendo optimizar recursos y esfuerzos en el control vectorial.

Los resultados son consistentes con estudios previos que han evidenciado la influencia de factores ambientales en la proliferación del Aedes aegypti, principal vector de las arbovirosis en la región [17,18]. La asociación observada entre el aumento de la temperatura y la precipitación con una mayor incidencia acumulada concuerda con patrones descritos en otros contextos tropicales, donde el cambio climático ha exacerbado la expansión de vectores y el riesgo de brotes [18,19]. Adicionalmente, el efecto protector de la altitud identificado en este estudio coincide con investigaciones realizadas en otros países de América Latina, que han documentado una disminución significativa en la densidad vectorial y la transmisión de arbovirosis a mayores altitudes [20,21].

En contraste con estudios previos que asocian mayor densidad poblacional con una mayor transmisión de arbovirosis, nuestros resultados mostraron que una reducción en la densidad poblacional se relacionó con un aumento en la incidencia acumulada [22]. Esta diferencia podría explicarse por las condiciones específicas de Ecuador, donde las áreas con alta densidad poblacional suelen tener una mejor cobertura de servicios básicos, como el acceso a agua potable mediante red pública. Este último aspecto reduce la necesidad de almacenamiento doméstico de agua, que es un factor clave en la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Esto coincide con estudios en otros contextos, como Vietnam, que reportaron un mayor riesgo de dengue en áreas rurales con acceso limitado a agua potable [23]. Además, investigaciones previas han demostrado que una mejor infraestructura hídrica está asociada con una reducción en la incidencia de arbovirosis, lo que respalda nuestros hallazgos [24,25].

La identificación de puntos calientes persistentes a nivel cantonal y parroquial subraya la utilidad del análisis espacial como una herramienta para identificar zonas críticas de transmisión y orientar de manera más eficiente las intervenciones de control vectorial [26,27,28]. Estas áreas críticas se caracterizan por condiciones ambientales favorables para la proliferación del mosquito, como altas temperaturas y precipitaciones, así como limitaciones en el acceso a agua potable. La focalización de estrategias de control en estos puntos calientes permitiría una asignación más efectiva de recursos y una vigilancia más focalizada en las zonas de mayor riesgo, adaptando las intervenciones a las características ambientales y sociodemográficas de cada área [29].

Una fortaleza importante de este estudio fue el uso de un análisis espacial detallado, que permitió identificar áreas críticas de transmisión y proporcionar evidencia para la planificación futura de estrategias de control vectorial. Sin embargo, como estudio ecológico, presenta limitaciones importantes, como la imposibilidad de establecer relaciones causales directas entre las variables analizadas y la transmisión de arbovirosis. Además, la calidad de los datos secundarios utilizados, cuya precisión no puede ser controlada, puede influir en algunos resultados. La variabilidad anual en la clasificación de puntos calientes también refleja la sensibilidad del análisis a los datos específicos de cada año, lo que subraya la necesidad de validación continua de estos hallazgos.

Para estudios futuros, se sugiere integrar datos entomológicos que permitan analizar el comportamiento del vector en relación con los factores ambientales. Además, se recomienda el uso de modelos predictivos que incorporen el impacto del cambio climático sobre la distribución espacial del Aedes aegypti, proporcionando un marco para la planificación de estrategias de control a largo plazo. La combinación de estos enfoques permitiría desarrollar intervenciones más efectivas y adaptadas a las necesidades locales, maximizando el impacto de las políticas de salud pública.

Conclusiones

Se identificaron áreas críticas de transmisión de arbovirosis en Ecuador, evidenciando que las provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas y El Oro presentan los mayores niveles de receptividad y vulnerabilidad. Adicionalmente, se evidenció que factores como la temperatura, altitud, precipitación y el acceso a agua potable podrían ser un factor clave en la dinámica de la transmisión de Aedes aegypti.

Estos resultados enfatizan la necesidad de un enfoque integral que combine la mejora de la infraestructura, especialmente en el acceso a servicios básicos, con estrategias de control vectorial basadas en la identificación precisa de puntos calientes.

Por último, se recomienda priorizar las intervenciones en las áreas identificadas como de mayor riesgo, optimizando así la asignación de recursos y mejorando la capacidad de respuesta ante futuros brotes.