Estudios originales

← vista completaPublicado el 5 de mayo de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.04.3045

Influencia de las diferentes modalidades de tratamiento en la función sexual de supervivientes de cáncer de mama: estudio observacional ambispectivo

Influence of different treatment modalities on the sexual function of breast cancer survivors: An observational ambispective study

Resumen

Introducción Con los avances en el tratamiento, la supervivencia de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama ha mejorado. Sin embargo, también ha aumentado el número de mujeres que enfrentan consecuencias a largo plazo, afectando su calidad de vida, incluida la función sexual.

Objetivos Evaluar la prevalencia de disfunción sexual medida mediante el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina, su asociación con las modalidades de tratamiento en supervivientes uruguayas de cáncer de mama, y comparar los puntajes del cuestionario según los grupos etarios (igual o mayor a 50 años versus menor a 50 años).

Métodos Estudio observacional ambispectivo que incluyó pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en etapa temprana (I a III) que habían completado el tratamiento con cirugía, quimioterapia y radioterapia al menos 12 meses antes de la inclusión. Las pacientes completaron el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina, y los datos fueron analizados mediante modelos logísticos binarios simples y múltiples para evaluar la relación entre las modalidades de tratamiento y la disfunción sexual. Además, se analizaron las diferencias en los puntajes del Índice de Función Sexual Femenina según los grupos etarios.

Resultados Se incluyeron 149 pacientes, 67,1% se sometió a cirugía conservadora: 68,5% recibió quimioterapia: 92,6% radioterapia y 95,3% hormonoterapia. La disfunción sexual, definida como una puntuación inferior o igual a 26,55 en el cuestionario, estuvo presente en el 58,3% de las pacientes. El análisis multivariado indicó un mayor riesgo de disfunción sexual en pacientes sometidas a mastectomía total, tratadas con quimioterapia o que usaron agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas.

Conclusiones Aunque este estudio subraya el impacto de ciertas modalidades de tratamiento en la función sexual, es necesario interpretar los resultados considerando las características de la población y posibles sesgos. Estos hallazgos pueden orientar a los clínicos en la planificación de tratamientos para mejorar la calidad de vida de pacientes sexualmente activas con cáncer de mama.

Ideas clave

- La disfunción sexual es una consecuencia común en las supervivientes de cáncer de mama, afectando significativamente su calidad de vida.

- Ante la escasa literatura específica en el contexto uruguayo, este estudio busca responder a la creciente necesidad de comprender el impacto de los tratamientos de cáncer de mama en la vida sexual de las mujeres y considerando.

- Al ser un estudio observacional prospectivo que incluye una comparación de diversas modalidades quirúrgicas, así como de quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, este trabajo proporciona una visión integral de cómo cada tratamiento afecta la función sexual.

- Los hallazgos de este trabajo pueden orientar a los clínicos en la planificación de tratamientos y en el asesoramiento a pacientes sexualmente activas, mejorando así su calidad de vida.

- Entre otros aspectos, la generalización de los hallazgos puede ser limitada puesto que el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina utilizado no ha sido validado específicamente para la población uruguaya; es posible que exista sesgo de reporte porque los datos sobre la disfunción sexual se basan en respuestas autoinformadas; y no sabemos si las comparaciones que no arrojaron significación estadística se debieron a una falta de potencia de la prueba, pues no se realizó un cálculo previo de tamaño muestral.

Introducción

En el año 2022, el cáncer de mama tuvo una incidencia global de 2 296 840 casos nuevos y causó 666 103 muertes, siendo el segundo cáncer en incidencia y el cuarto en mortalidad a nivel mundial [1]. Esta enfermedad representa no solo un reto global, sino que también es una problemática prominente en Uruguay [2]. A medida que los paradigmas de tratamiento avanzan y mejoran las tasas de supervivencia, aumenta también el número de mujeres que enfrentan las consecuencias a largo plazo de dichos tratamientos, impactando directamente en su calidad de vida durante su etapa de supervivencia. Se ha registrado que, tras el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, muchas sobrevivientes enfrentan disfunciones sexuales [3,4,5]. Este tipo de disfunción plantea retos en la adaptación psicosocial, sobre todo considerando el prolongado proceso de recuperación, con posibles repercusiones en la salud emocional, la percepción del propio cuerpo y la confianza en sí misma [6,7].

La cirugía realizada por cáncer de mama puede influir en la función sexual de la paciente. Algunos estudios recientes indican que las mujeres que optan por una cirugía conservadora mamaria no muestran grandes diferencias en función sexual comparadas con mujeres que no se someten a esta cirugía. Sin embargo, aquellas que pasan por una mastectomía pueden enfrentar problemas sexuales después de la operación [8,9,10,11]. Ambas intervenciones, la cirugía conservadora y la mastectomía, ofrecen similares tasas de supervivencia, lo que permite a las pacientes decidir qué procedimiento prefieren [12,13]. Es notable el aumento en las cifras de mastectomías, tanto unilaterales como bilaterales, para tratar cánceres de mama detectados en fases iniciales en los últimos años [14].

El tratamiento con quimioterapia incluye el riesgo de insuficiencia ovárica y menopausia temprana en mujeres premenopáusicas, lo que puede causar disfunción sexual [3]. Además, agentes como las antraciclinas y los taxanos pueden reducir la función física y el deseo sexual en todas las mujeres, junto con otros efectos secundarios como fatiga, alopecia, problemas gastrointestinales y mielosupresión. Aunque muchas mujeres mejoran tras finalizar la quimioterapia, algunas continúan experimentando síntomas persistentes [15,16].

Por otro lado, el tratamiento con inhibidores de aromatasa se ha señalado como causante de dificultades en la función sexual que a veces resultan complicadas de superar [15].

Aunque la terapia hormonal es crucial en el tratamiento, puede afectar negativamente la salud sexual de las pacientes. Entre el 30 y el 40% de las mujeres tratadas con tamoxifeno y más del 50% de las tratadas con inhibidores de aromatasa, presentan disfunción sexual [17,18]. Ambos tratamientos pueden agravar los síntomas de la menopausia, aumentando la frecuencia y gravedad de los sofocos. Los inhibidores de la aromatasa están asociados con un mayor riesgo de dispareunia, mientras que el tamoxifeno reduce el interés sexual. Estos efectos adversos son más comunes en las pacientes más jóvenes demostrando que, a pesar de sus diferentes perfiles, ambos tratamientos pueden perjudicar la salud sexual femenina [19,20].

Dada la creciente necesidad de comprender el impacto de los tratamientos de cáncer de mama en la vida sexual de las mujeres y considerando la escasa literatura específica en el contexto uruguayo, esta investigación tiene como objetivo evaluar la prevalencia de disfunción sexual en sobrevivientes de cáncer de mama, su asociación con las modalidades de tratamiento y las diferencias según grupos etarios (igual o mayor a 50 años versus . menor a 50 años). Se plantea como hipótesis que las pacientes tratadas con quimioterapia y hormonoterapia tendrán una mayor prevalencia de disfunción sexual en comparación con aquellas tratadas únicamente con cirugía. De igual forma, las pacientes sometidas a mastectomía total presentarán mayor disfunción sexual que aquellas que recibieron cirugía conservadora.

Métodos

Diseño del estudio y población

Estudio observacional ambispectivo, realizado entre marzo y setiembre del año 2024. Incluyó a pacientes mayores de 18 años diagnosticadas con cáncer de mama en estadio temprano (Ia III) que habían completado el tratamiento con cirugía, quimioterapia y radioterapia al menos 12 meses antes de la inclusión y que no presentaban recaída. La población de interés estuvo compuesta por pacientes atendidas en dos centros de referencia: el Hospital de Clínicas y el Hospital Departamental de Soriano.

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

-

Diagnóstico confirmado de cáncer de mama estadio I a III.

-

Haber completado los tratamientos primarios al menos 12 meses antes de la evaluación.

-

Estar sexualmente activas en las últimas 4 semanas.

-

Consentir su participación mediante firma de un consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

-

Pacientes con recaída al momento del estudio.

-

Aquellas con antecedentes de otras patologías que puedan interferir significativamente con la función sexual (por ejemplo, trastornos neurológicos o psiquiátricos severos).

Estrategia de muestreo: se utilizó un muestreo consecutivo. Se invitó a participar a todas las pacientes elegibles durante sus consultas de seguimiento en los centros mencionados, con el objetivo de minimizar los sesgos de selección.

Descripción de las variables

Variable de resultado

La disfunción sexual se definió como una puntuación inferior o igual a 26,55 en el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina (Female Sexual Function Index, FSFI), lo que indica la presencia de disfunción sexual en la participante. Esta variable es el resultado principal del estudio y permite evaluar el impacto de las modalidades de tratamiento sobre la función sexual.

Variables predictoras

Se consideraron como variables de exposición las modalidades de tratamiento recibidas, ya que estas son factores clave que podrían influir en la función sexual de las pacientes. Estas variables incluyen:

-

Tipo de cirugía (mastectomía total versus cirugía conservadora): se investiga si la intervención quirúrgica afecta la función sexual, dado el impacto potencial de cada tipo de cirugía en la imagen corporal y la salud sexual.

-

Uso de quimioterapia: se explora si los tratamientos quimioterápicos, al generar efectos secundarios, tienen un vínculo con la disfunción sexual.

-

Uso de radioterapia: se examina si la radioterapia puede estar asociada con la disfunción sexual.

-

Tipo de hormonoterapia (tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, o agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas): la hormonoterapia es un tratamiento fundamental en el cáncer de mama, pero presenta efectos adversos. Evaluamos si estos pueden impactar en la salud sexual.

Variables de confusión

Las variables de confusión incluyen edad y estadio del cáncer. Estas variables fueron seleccionadas porque podrían estar asociadas, tanto con las modalidades de tratamiento como con la función sexual.

El estadio del cáncer se operacionalizó utilizando la clasificación tumor diseminación metástasis; (por su sigla en inglés Tumor, Node, Metastases, TNM) para cáncer de mama, definida por el American Joint Committee on Cancer (AJCC) en el AJCC Cancer Staging Manual, 8ª edición [21].

Procedimientos

El cuestionario Índice de Función Sexual Femenina es una herramienta validada internacionalmente para evaluar la función sexual femenina [22]. Además, ha sido específicamente validado en mujeres con cáncer de mama, demostrando alta aceptabilidad, confiabilidad y validez en esta población [23]. Mide seis dominios específicos: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor, mediante 19 ítems. Cada dominio tiene un puntaje mínimo y máximo ajustado:

-

Deseo: de 1,2 a 6,0.

-

Excitación: de 0 a 6,0.

-

Lubricación: de 0 a 6,0.

-

Orgasmo: de 0 a 6,0.

-

Satisfacción: de 0,8 a 6,0.

-

Dolor: de 0 a 6,0.

La puntuación total se calcula sumando los puntajes de los dominios, con un rango total de 2,0 a 36,0. Una puntuación inferior o igual a 26,55 indica disfunción sexual. La versión utilizada fue la adaptada y validada para la población de habla castellana [24], pero no específicamente para la población uruguaya.

Los datos sobre modalidades de tratamiento (cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia), se obtuvieron retrospectivamente de las historias clínicas.

Análisis estadístico

Se realizó con el software R (v4.1.2). Las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. La puntuación del Índice de Función Sexual Femenina, originalmente diseñada como una escala semicuantitativa, se categorizó utilizando el punto de corte validado de igual o inferior a 26,55 para indicar la presencia de disfunción sexual. Este punto de corte permitió clasificar a las participantes en dos grupos: aquellas con disfunción sexual y aquellas sin disfunción sexual. La variable de disfunción sexual, categorizada en estos dos grupos, se utilizó como la variable principal de resultado (outcome) para evaluar la prevalencia de disfunción sexual en la población estudiada.

Se evaluó la prevalencia de disfunción sexual con intervalos al 95% de confianza. La relación entre las variables de exposición (tipo de cirugía, quimioterapia, radioterapia, tipo de hormonoterapia y uso de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas) y disfunción sexual mediante modelos logísticos binarios simples y múltiples (Odds ratio, intervalo de confianza 95%). Un valor p < 0,05 fue considerado estadísticamente significativo.

La normalidad en la distribución en los puntajes de las dimensiones del cuestionario Índice de Función Sexual Femenina fue evaluada mediante el test de Shapiro-Wilk y gráficamente.

Se compararon las diferencias en los puntajes del cuestionario Índice de Función Sexual Femenina según las modalidades de tratamiento (mastectomía, cirugía conservadora, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia) y según la edad, con el objetivo de evaluar cómo estas variables podrían influir en la disfunción sexual. Las diferencias entre los grupos se evaluaron utilizando el test de Mann-Whitney.

No se realizaron análisis de sensibilidad en este estudio. No se identificaron datos faltantes en las variables analizadas. Tampoco se observó pérdida de seguimiento, ya que todas las pacientes incluidas completaron el cuestionario en su totalidad

Aspectos éticos

Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, el 19 de febrero del año 2024, con el número de aprobación 163-23. Todas las pacientes que participaron firmaron el consentimiento informado antes de ser incluidas en el estudio.

Resultados

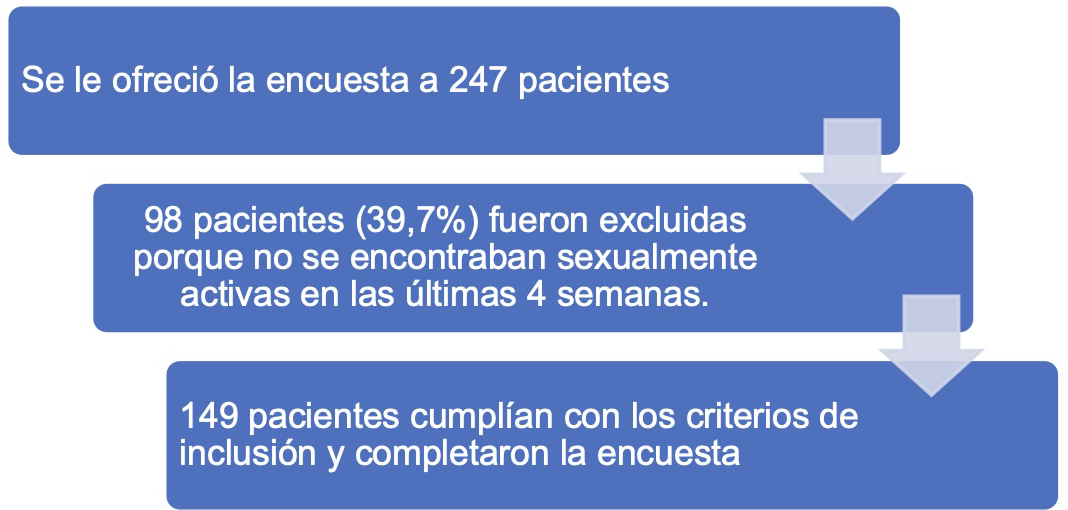

Durante el período de estudio, se ofreció la encuesta a 247 pacientes inicialmente elegibles. De estas, 149 pacientes (60,3%) cumplieron con los criterios de inclusión y completaron la encuesta. Las 98 pacientes restantes (39,7%) fueron excluidas porque no cumplían con el criterio de estar sexualmente activas en las últimas 4 semanas (Figura 1).

Diagrama de flujo.

La edad mediana al momento de completar la encuesta fue de 58 años, la mayoría (108 pacientes, 72,5%) eran mayores de 50 años al momento de la encuesta. Gran parte de las pacientes incluidas (112; 75,2%) tenían educación secundaria completa o educación terciaria (Tabla 1).

En lo que se refiere al estadio, 54,4% (81 pacientes) eran estadio II. En cuanto a los tratamientos recibidos, 67,1% (100) fueron tratadas con cirugía conservadora, 31,5% (47) recibió tratamiento con quimioterapia, 89,9% (134) recibió radioterapia adyuvante y 92,6% (138) recibió hormonoterapia adyuvante (Tabla 2).

La mayoría de las pacientes tratadas con hormonoterapia recibió tamoxifeno monodroga (45%; 67), 40,2% (60) con inhibidores de la aromatasa monodroga y el resto con agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (8 en combinación con inhibidores de la aromatasa y 7 con tamoxifeno).

El 58,3% de las pacientes (74) presentó disfunción sexual (intervalo de confianza 95%; 49,2 a 66,8%) con una mediana de puntuación en la escala de 28,6 puntos en el grupo sin disfunción y de 23,4 en el grupo con disfunción. Los dominios de la encuesta que tuvieron menor puntaje fueron deseo y excitación. (Tabla 3).

Para las pacientes de 50 años o menos, la mediana de puntuación fue de 30,1, mientras que para aquellas mayores de 50 años fue de 24,7, mostrando una diferencia significativa (p < 0,001). Además, las pacientes mayores de 50 años presentaron puntajes significativamente más bajos en todos los dominios del cuestionario Índice de Función Sexual Femenina en comparación con las pacientes de 50 años o menos (Tabla 4).

Las pacientes que se sometieron a una mastectomía total tuvieron un odds de disfunción sexual tres veces mayor en comparación con aquellas que se sometieron a una cirugía conservadora, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. En el análisis ajustado, las pacientes que se sometieron a una mastectomía total continuaron mostrando un riesgo significativamente mayor de disfunción sexual en comparación con aquellas que tuvieron una mastectomía sectorial. Ello confirma que esta diferencia es significativa y relevante (Tabla 5).

Además, se observó que las pacientes sometidas a mastectomía total presentaron puntajes significativamente más bajos en todos los dominios del cuestionario Índice de Función Sexual Femenina en comparación con las sometidas a cirugía conservadora (Tabla 6).

Las pacientes tratadas con quimioterapia tuvieron una menor prevalencia de disfunción sexual en el análisis crudo, diferencia que se mantuvo en el análisis ajustado (Tabla 5). Por otro lado, el tratamiento con radioterapia no mostró un impacto significativo en la función sexual de las sobrevivientes de cáncer de mama.

En el análisis crudo, la disfunción sexual fue menos frecuente entre las pacientes tratadas con tamoxifeno en comparación con las tratadas con inhibidores de aromatasa. Esto sugiere que el riesgo de disfunción sexual es menor para las pacientes que recibieron tamoxifeno. Sin embargo, esta diferencia no se mantuvo en el análisis ajustado, lo que indica que después de ajustar por otras variables, no se evidenció una diferencia significativa entre tamoxifeno e inhibidores de aromatasa en términos de disfunción sexual (Tabla 5).

El uso de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas asociado con un odds significativamente mayor de disfunción sexual (Odds ratio 5,6, intervalo de confianza 95%; 1,5 a 25,6). Ello señala que las pacientes que usan estos agonistas tienen más de cinco veces las odds de presentar disfunción sexual en comparación con aquellas que no los utilizan (Tabla 5).

Además, el uso de agonistas impactó de forma significativa en los dominios de orgasmo y dolor (Tabla 7).

Discusión

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de disfunción sexual en sobrevivientes de cáncer de mama y su relación con las modalidades de tratamiento recibidas, así como explorar las diferencias en los puntajes del cuestionario Índice de Función Sexual Femenina entre grupos etarios. Los resultados mostraron que la disfunción sexual fue significativamente más prevalente en las pacientes tratadas con mastectomía total en comparación con cirugía conservadora, y en aquellas que recibieron hormonoterapia con agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante. Adicionalmente, las pacientes mayores de 50 años presentaron puntajes más bajos en todos los dominios del cuestionario Índice de Función Sexual Femenina en comparación con las menores de 50 años, destacando el impacto de la menopausia en la función sexual. Estos hallazgos refuerzan la importancia de considerar tanto las modalidades de tratamiento como los factores relacionados con la edad y la menopausia, en la evaluación de la calidad de vida en esta población

Diversos estudios muestran que el riesgo de desarrollar disfunción sexual es significativamente mayor en las sobrevivientes de cáncer de mama en comparación con la población general. Un estudio encontró que las sobrevivientes de cáncer de mama tienen un mayor riesgo de presentar disfunción sexual en comparación con la población general (9,1 versus 6,9%) [3]. En este contexto otro estudio reveló que las mujeres diagnosticadas y tratadas por cáncer de mama tenían 3,9 veces más probabilidades de tener disfunción sexual en comparación con mujeres sanas, con una prevalencia del 74% en el grupo expuesto frente al 39% en el grupo no expuesto [25].

La disfunción sexual incluye alteraciones en el deseo sexual, la excitación, el orgasmo y la satisfacción, lo que puede provocar dificultades interpersonales y angustia emocional. Los tratamientos sistémicos para el cáncer de mama como la quimioterapia y la hormonoterapia pueden inducir la menopausia y reducir la lubricación vaginal, lo que impacta negativamente en la excitación y el deseo sexuales. Además, los cambios en la imagen corporal resultantes de los diferentes tratamientos pueden alterar la percepción de feminidad e identidad sexual, afectando la función sexual [3,25].

Este estudio evalúa la prevalencia de disfunción sexual en las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama que habían completado el tratamiento con cirugía, quimioterapia y radioterapia, al menos 12 meses antes de la inclusión. Se invitaron a participar a 247 pacientes, el 39,7% de las pacientes invitadas (98) no fueron incluidas debido a que se encontraban sexualmente inactivas. Esta cifra coincide con otros estudios donde el 35% estaban sexualmente inactivas [25,26].

Un 58,3% de las pacientes (74) presentó disfunción sexual (intervalo de confianza 49,2 a 66,8%) con una mediana de puntuación en la escala de 28,60 puntos. Esta cifra es inferior a la reportada a nivel internacional por diversos estudios que también utilizaron el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina, donde las prevalencias alcanzan hasta el 75% [15,25,27,28]. Sin embargo, al interpretar estos datos, es importante considerar que nuestro estudio incluyó únicamente a pacientes que habían finalizado su tratamiento de cirugía y quimioterapia al menos 12 meses antes. Este criterio puede haber permitido una mejor recuperación y adaptación, resultando en una menor prevalencia de disfunción sexual. Los otros estudios no especifican este criterio, lo que sugiere que pueden haber incluido a pacientes más recientes, con menos tiempo de recuperación y, por tanto, una mayor prevalencia de disfunción sexual [15,25,27,28].

Similar a lo reportado a nivel internacional, en nuestro estudio las pacientes que se sometieron a una mastectomía tuvieron una mayor probabilidad de presentar disfunción sexual en comparación con aquellas que se sometieron a una cirugía conservadora [10,15,25,29]. Esto se debe seguramente al impacto en la imagen corporal y la percepción de la sexualidad de la mastectomía. En contraste, las cirugías conservadoras presentan un menor riesgo de disfunción sexual, aunque no están exentas de efectos negativos.

Adicionalmente, los resultados muestran que las pacientes mayores de 50 años presentan puntajes más bajos en el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina en comparación con las menores de 50 años, destacando el impacto del envejecimiento en la función sexual. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar los cambios hormonales relacionados con la menopausia como un factor relevante al evaluar la calidad de vida y el bienestar sexual en las sobrevivientes de cáncer de mama.

El tratamiento con radioterapia forma parte del plan terapéutico en las pacientes sometidas a cirugía conservadora. También lo es para aquellas tratadas con mastectomía total y características de alto riesgo (incluidas aquellas en las que se eligió la quimioterapia neoadyuvante en lugar de la cirugía primaria). Si bien la radioterapia puede generar secuelas a nivel locorregional (incluyendo mastalgia persistente, molestias en los brazos y hombros, junto con pérdida de flexibilidad, linfedema [30,31,32], y cualquiera de ellos está asociado con una reducción de la función sexual), en nuestro estudio no mostró un impacto significativo en la función sexual de las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama.

Contrariamente a lo reportado a nivel internacional [3,15,16], aunque el análisis crudo mostró que las pacientes tratadas con quimioterapia tenían una menor prevalencia de disfunción sexual, esta diferencia que se mantuvo en el análisis ajustado. Esta discrepancia podría explicarse por los criterios de selección del estudio, ya que las pacientes incluidas habían completado el tratamiento al menos 12 meses antes de la evaluación, lo que podría haber permitido una mejor recuperación de los efectos secundarios agudos de la quimioterapia, como la fatiga severa o los cambios hormonales. Además, el alto porcentaje de mujeres de 50 años o más, muchas de ellas probablemente posmenopáusicas, en nuestra muestra podría haber reducido el impacto hormonal de la quimioterapia en comparación con mujeres premenopáusicas, disminuyendo así su influencia en la función sexual.

No fue posible evaluar el impacto del tratamiento con hormonoterapia en el riesgo de desarrollar disfunción sexual, debido al bajo número de pacientes con cáncer de mama receptor hormonal negativo. Aunque se ha reportado una mayor prevalencia de disfunción sexual entre las pacientes tratadas con inhibidores de aromatasa en comparación con tamoxifeno [18,19,21], en nuestro estudio no se observó una diferencia significativa entre estos tratamientos. Sin embargo, la adición de un agonista de la hormona liberadora de gonadotropinas aumentó la chance de desarrollar disfunción sexual en cinco veces, lo cual es coherente con lo ya reportado [33].

Dentro de las fortalezas de este estudio, destacamos que se trata de un estudio observacional prospectivo que incluye una comparación de diversas modalidades quirúrgicas, así como de quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, lo que proporciona una visión integral de cómo cada tratamiento afecta la función sexual. Esto proporciona datos relevantes y útiles para mejorar la calidad de asistencia. Además, se incluyeron pacientes que habían pasado al menos un año desde su cirugía, lo que entrega una perspectiva a largo plazo sobre los efectos de las intervenciones quirúrgicas en la sensualidad y función sexual. El uso del cuestionario Índice de Función Sexual Femenina, una herramienta validada y ampliamente utilizada, garantiza la fiabilidad y la validez de los datos recogidos sobre la disfunción sexual.

Sin embargo, el estudio presenta algunas limitaciones. Una de ellas es no haber realizado un cálculo previo de tamaño muestral, por lo que no sabemos si las comparaciones que no arrojaron significación estadística se debieron a una falta de potencia de la prueba. Asimismo, los datos sobre la disfunción sexual se basan en respuestas autoinformadas, lo cual puede introducir sesgos de reporte, ya que las pacientes pueden haber minimizado o exagerado sus problemas sexuales por diversas razones personales o culturales. Aunque el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina utilizado ha sido ampliamente validado en diversos idiomas y adaptado al español, no se ha realizado una validación específica para la población uruguaya. Esto podría limitar la generalización de los hallazgos, ya que las diferencias culturales en la percepción y expresión de la función sexual pueden afectar las respuestas. Por otro lado, no se evaluó la vida sexual previa al diagnóstico y al tratamiento del cáncer de mama, por lo que no conocemos el impacto del diagnóstico y del tratamiento sobre la sexualidad en la población estudiada. Por último, el estudio se realizó en dos instituciones de asistencia, lo que puede generar un sesgo de representatividad al interpretar los resultados como aplicables a la población nacional. Es posible que las características de las pacientes y los tratamientos en estas instituciones no reflejen completamente las realidades de otras regiones del país. Por lo tanto, queda pendiente para estudios futuros la evaluación de las características de la enfermedad en el resto del país.

Nuestros hallazgos resaltan que la disfunción sexual afecta al 58,3% de las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama en nuestra población, según lo evaluado mediante el cuestionario Índice de Función Sexual Femenina, con un puntaje igual o inferior a 26,55 considerado indicativo de disfunción sexual. Esta prevalencia está en línea con estudios internacionales, donde las tasas reportadas oscilan entre el 50 y el 75% en mujeres con cáncer de mama [15,25,27,28]. Aunque la disfunción sexual es un problema ampliamente reconocido en esta población, nuestros resultados muestran que su impacto varía según la modalidad de tratamiento. El análisis ajustado indicó asociaciones significativas entre mastectomía y el uso de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas con una mayor prevalencia de disfunción sexual. Estas diferencias subrayan la importancia de personalizar las estrategias terapéuticas, considerando tanto los objetivos oncológicos como los aspectos de calidad de vida,

Si bien este estudio proporciona datos relevantes, la generalización de los resultados debe interpretarse con cautela. La realización del estudio en dos hospitales específicos podría limitar su aplicabilidad a otras regiones o contextos asistenciales. Asimismo, los criterios de inclusión, que consideraron únicamente a pacientes que habían completado el tratamiento al menos 12 meses antes, restringen la extrapolación de los resultados a otras poblaciones. Sin embargo, estos mismos criterios permiten ofrecer una visión más precisa de los efectos a largo plazo de los tratamientos, útil para guiar el manejo clínico en contextos similares.

Conclusiones

Las pacientes que se sometieron a mastectomía total fueron tratadas con agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas o con quimioterapia, presentan un mayor riesgo de disfunción sexual. No se encontraron asociaciones significativas con la radioterapia ni con la hormonoterapia basada en tamoxifeno frente a inhibidores de aromatasa.

Aunque estos hallazgos subrayan el impacto de ciertas modalidades de tratamiento en la función sexual, es necesario interpretarlos con cautela debido a posibles sesgos relacionados con el diseño observacional del estudio.

Estos resultados pueden guiar a los clínicos en la planificación del tratamiento y el asesoramiento de pacientes sexualmente activas, fomentando intervenciones que mejoren su calidad de vida.