Estudios originales

← vista completaPublicado el 22 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3086

Comparación del perfil de egresos hospitalarios entre nacionales y migrantes internacionales: una década de contrastes y desafíos sanitarios para Chile (2013 a 2022)

Comparing the profile of hospital discharges between nationals and international migrants: a decade of contrasts and health challenges for Chile (2013 to 2022)

Resumen

Introducción La migración es un reconocido determinante social en el mundo. Chile ha experimentado un abrupto aumento de inmigración en los últimos años, demandando, entre otros, servicios de atención de salud. El objetivo del estudio es comparar el perfil de egresos hospitalarios entre nacionales y migrantes en Chile.

Métodos Se realizó un estudio observacional con datos rutinariamente recolectados, analizando la base de datos de egresos hospitalarios del Ministerio de Salud en la década comprendida entre los años 2013 y 2022.

Resultados Se produjeron 16 013 995 egresos (95% chilenos, 2% extranjeros y 3% sin información). Los egresos de extranjeros presentan un alza mantenida, aumentado seis veces en la década (de 0,7% a casi 4%) y con mayores proporciones en el norte del país. Existen diferencias significativas en la distribución por sexo (chilenos: 41,2% hombres y 58,8% mujeres; extranjeros: 22,4% hombres y 77,6% mujeres). Según edad, en ambas poblaciones la mayor frecuencia de egresos ocurrió entre los 20 y 39 años (30,3% en chilenos y 68,7% en extranjeros). El resultado de fallecimiento al egreso ocurrió en 2,4% de chilenos y 0,9% de extranjeros. El diagnóstico de egreso más frecuente fue el grupo embarazo, parto y puerperio, con diferencias significativas (20% chilenos y 58,5% extranjeros). Los chilenos presentan mayor proporción de diagnósticos cardiovasculares (12,1% versus 7,5%) y de enfermedades respiratorias (13,2 versus 7,5%), mientras que en extranjeros hay mayor proporción del grupo de traumatismos, envenenamientos y otras causas externas (13,9% chilenos versus 22,1% extranjeros).

Conclusiones El crecimiento de la población inmigrante ha aumentado la demanda de recursos hospitalarios, exigiendo ajustes en la planificación y asignación de recursos. Se sugiere enfocar políticas inclusivas hacia la priorización de la atención materno infantil y prevención de accidentes y traumatismos en migrantes.

Ideas clave

- El problema central es el rápido aumento de la población migrante en Chile, con un impacto creciente en la demanda de atención de salud, incluyendo la atención hospitalaria, especialmente en regiones del norte.

- El estudio aporta novedad al analizar una década completa de la base de datos de egresos hospitalarios del Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de Chile, comparando de migrantes y nacionales, incluyendo el periodo de la pandemia y un año posterior.

- Una limitación clave es la falta de variables sociales y clínicas detalladas en la base de datos, lo que impide caracterizar en profundidad a los pacientes y sus atenciones, y la imposibilidad de estimar tasas poblacionales específicas.

Introducción

La migración es un reconocido determinante social en el mundo [1,2]. Las condiciones que rodean al proceso de migración hacen que esta población sea potencialmente vulnerable y que su movimiento transfronterizo tenga gran impacto en la salud pública [2,3]. Pese a que Chile posee pocos datos estadísticos oficiales en relación con la prevalencia de enfermedades o condiciones de salud de los inmigrantes, el Ministerio de Salud comenzó a tomar medidas de protección especial sobre esta población a partir del año 2016. En marzo de ese año se publicó el Decreto Supremo N° 67 que fija la circunstancia y mecanismo para acreditar a las personas carentes de recursos como beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA, el seguro público), agregando la condición de personas inmigrantes carentes de recursos sin documentos o sin permisos de residencia. Con esto se da cobertura de salud al inmigrante, quedando en iguales condiciones que los chilenos [4,5]. En cuanto a las personas migrantes que tienen contrato de trabajo o que cotizan de manera independiente, tienen acceso a salud a través del Fondo Nacional de Salud o del sistema de Instituciones de Salud Previsional, tanto el cotizante como sus familiares directos y cargas familiares [4]. De esta forma, se ha avanzado progresivamente en mejorar el acceso a los servicios de salud de manera equitativa de acuerdo con la legislación, las prácticas nacionales y los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile [3].

Es a partir del mismo año 2016 que se incorpora la identificación de la población migrante en los Registros Estadísticos Mensuales en atención primaria. Asimismo, se dan orientaciones para fortalecer el registro de la condición de migración en la atención secundaria y terciaria (egresos hospitalarios).

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile en el año 2021 vivían 1 462 103 migrantes [6]. Esta cifra da cuenta de un aumento progresivo de personas nacidas fuera del país, pasando de 0,8% en 1992 a 7,5% en 2020. Adicionalmente, la inmigración experimentó un nuevo crecimiento en 2022, alcanzando una proporción de 8,7% respecto a la población total [6], siendo en su mayoría personas jóvenes [7].

En relación con el origen de los inmigrantes en nuestro país, la encuesta de Caracterización Socioeconómica 2022, indica que los inmigrantes de origen venezolano pasaron de 2% en 2013, a ser la mitad del total de inmigrantes del país ese año [8]. La población inmigrante se concentra principalmente en la Región Metropolitana, la cual reúne al 65% de ellos. No obstante, si bien las regiones que comprenden la denominada Macrozona Norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) albergan a una menor cantidad de los inmigrantes del país (15%); es en estos territorios donde la proporción de inmigrantes respecto a la población total alcanza las mayores cifras. Especialmente llamativo es el caso de Tarapacá, donde el 17,5% de sus habitantes (uno de cada seis) es de origen extranjero [8].

Con respecto al uso de los servicios de salud, se ha evaluado si existen diferencias en la probabilidad de utilización entre ambas poblaciones [3,9]. Sin embargo, se ha encontrado que la probabilidad de hospitalizarse es menor en los inmigrantes si se compara con los nacionales. Ello se explica por la menor edad de los migrantes, la teoría del “migrante sano”, tener menor acceso a la salud o diferencias en la valoración cultural de la enfermedad, entre otras razones [10].

En Chile hay escasos estudios que analicen los aspectos sanitarios relacionados con las personas migrantes. El presente trabajo tiene la finalidad de conocer el perfil de egresos hospitalarios en Chile, comparando los egresos de nacionales versus los extranjeros, en la década de 2013 a 2022. Su finalidad es contribuir a futuras políticas de salud. Se plantea como hipótesis que existen diferencias en las características de los egresos hospitalarios entre migrantes y chilenos. Por ejemplo, en cuanto a distribución por sexo, edad, tipos de diagnóstico y frecuencia según regiones del país.

Métodos

Se realizó un estudio observacional con datos rutinariamente recolectados, a partir de la base datos de Egresos Hospitalarios del Departamento de Estadísticas e Información en Salud de los años 2013 a 2022 del Ministerio de Salud de Chile. Corresponde a una comparación de los egresos hospitalarios anuales totales, entre la población nacional y migrante internacional en Chile en el periodo estudiado.

Fuentes de información

Se analizaron todos los egresos hospitalarios de la década de 2013 a 2022, lo que corresponde a 16 013 995 egresos. Los datos de egresos hospitalarios son recopilados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de Chile, abarcando información de todos los centros públicos y privados del país. La variable de comparación fue la condición de nacionalidad chilena o extranjera. Se consideró que un egreso hospitalario correspondía a la población nacional si el paciente indicó tener nacionalidad chilena, y a migrantes internacionales si la persona declaró otra nacionalidad. Las variables que se compararon fueron grupo de edad, sexo, región de residencia (Figura 1), previsión (seguro público Fondo Nacional de Salud o seguro privado), tipo de establecimiento (público o privado), días de estada, diagnóstico de egreso (según grupos de diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10° revisión, CIE-10) y condición de egreso (vivo o fallecido).

Mapa político de Chile, regiones y fronteras.

Análisis de datos

La base de datos completa del estudio se extrajo desde la página web del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, utilizando el programa Python, con el cual se obtuvieron las tablas básicas de acuerdo con los objetivos planteados. Posteriormente, estas tablas fueron traspasadas a Excel para su análisis. Se excluyeron 417 380 datos de egresos hospitalarios que no registraron la variable “nacionalidad”, correspondiente al 3% del total de egresos de la década. Con los datos depurados para cada una de las tablas, se presentan frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) de egresos hospitalarios según nacionalidad y su distribución según año, sexo, grupo de edad, región de residencia y los 10 principales grandes grupos de diagnósticos (según CIE-10), que corresponden al 88,5% de las causas de egreso de la década. Adicionalmente, se calcularon razones de prevalencia (frecuencia relativa de egresos hospitalarios en el período, entre chilenos versus entre extranjeros, para grupos de edad y diagnóstico de egreso), con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, utilizando la herramienta calcupedev v10 de Epidat 4.2 [11].

Resultados

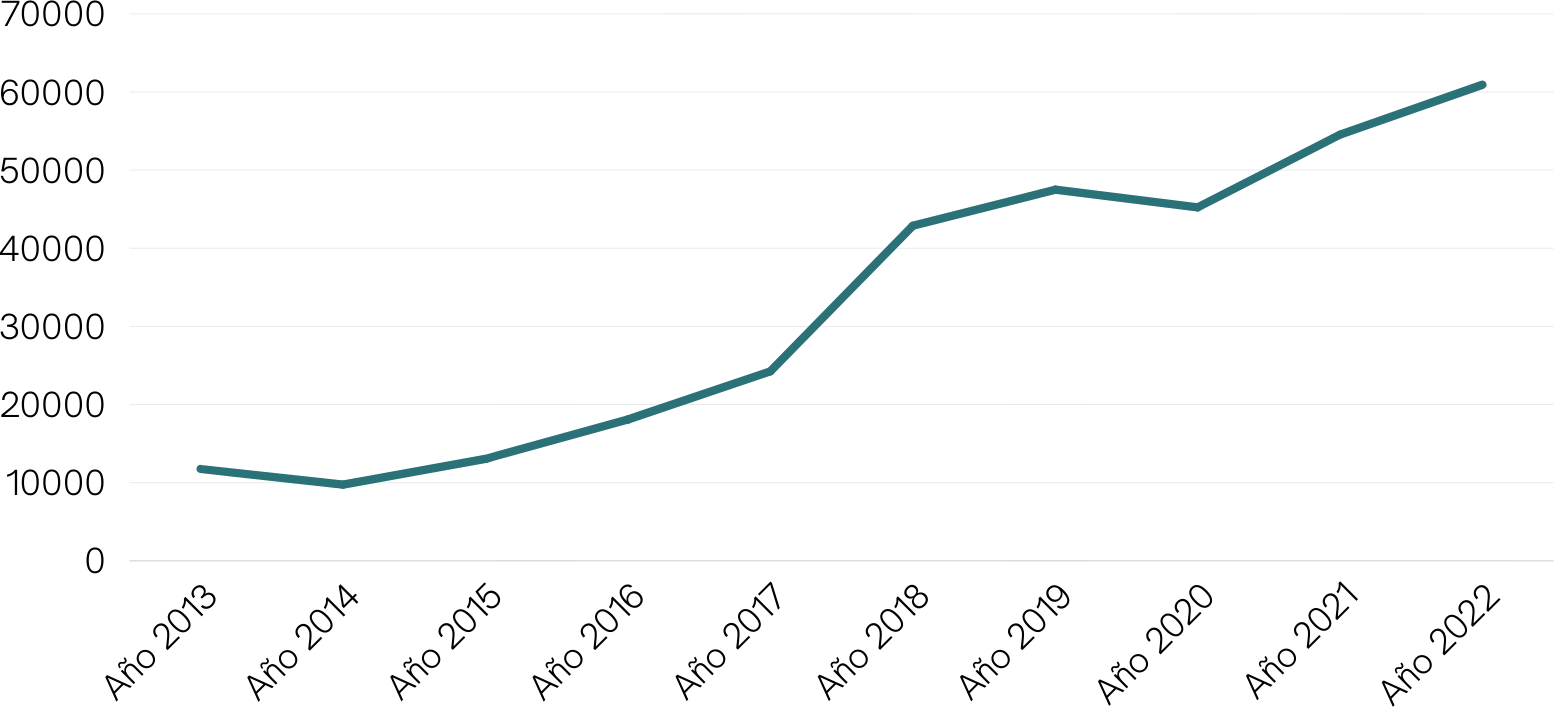

Se observa un aumento de seis veces en los egresos hospitalarios de residentes extranjeros entre 2013 y 2022 (Tabla 1 y Figura 2).

Evolución de egresos hospitalarios de extranjeros, Chile 2013 a 2022.

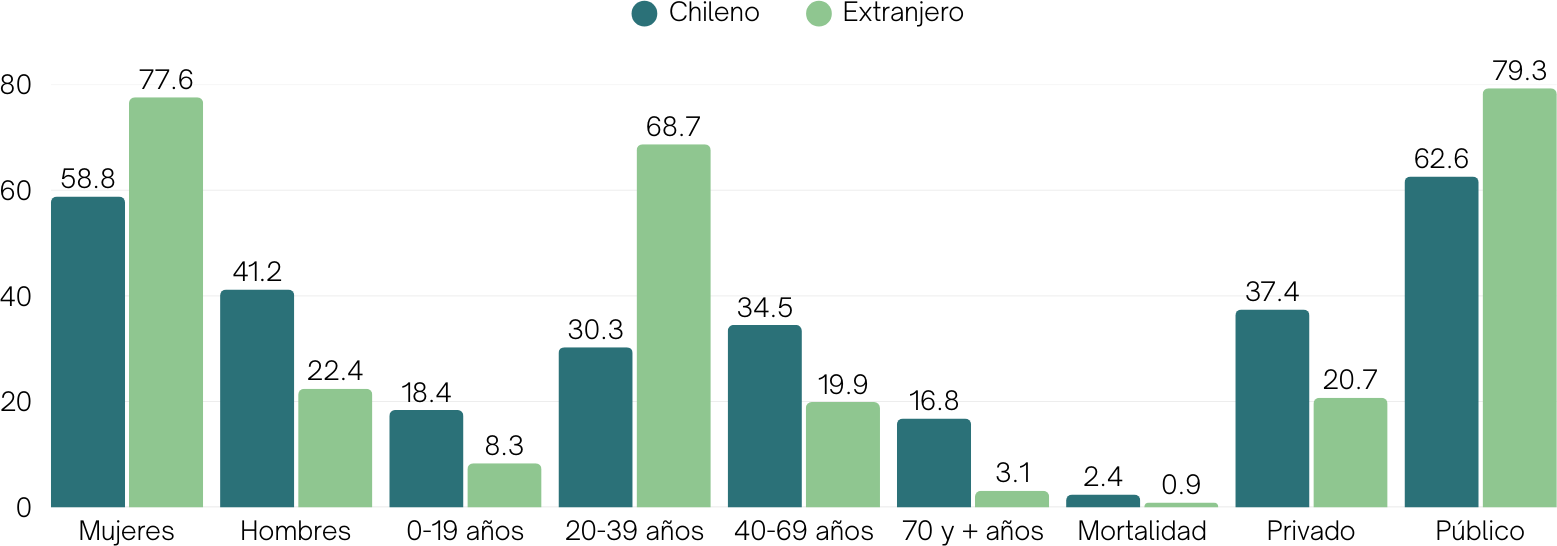

En cuanto a la distribución por sexo, en ambos grupos poblacionales las mujeres tienden a hospitalizarse más que los hombres. El 77,6% de los egresos de extranjeros corresponden a mujeres y de ellos, más de la mitad (58%) están relacionados con diagnósticos de tipo reproductivo (mujeres en edad fértil, Tabla 1 y Tabla 4).

En la Tabla 2 se observa la distribución etaria de los egresos en extranjeros, en que predominan los adultos jóvenes, con más de dos tercios de personas entre 20 y 39 años. Mientras que solo un tercio de los egresos nacionales corresponde a estas edades, y el 28% de los egresos de chilenos son mayores de 60 años (Tabla 2 y Figura 3).

Frecuencia relativa (%) de egresos hospitalarios según sexo, grupo de edad y tipo de hospital en chilenos y extranjeros, Chile, 2013 a 2022.

Se observó que la mayor proporción de egresos de extranjeros se concentra en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica-Parinacota (Tabla 3), áreas que presentan una alta afluencia de inmigrantes por la existencia de pasos fronterizos, tanto legales como irregulares [8].

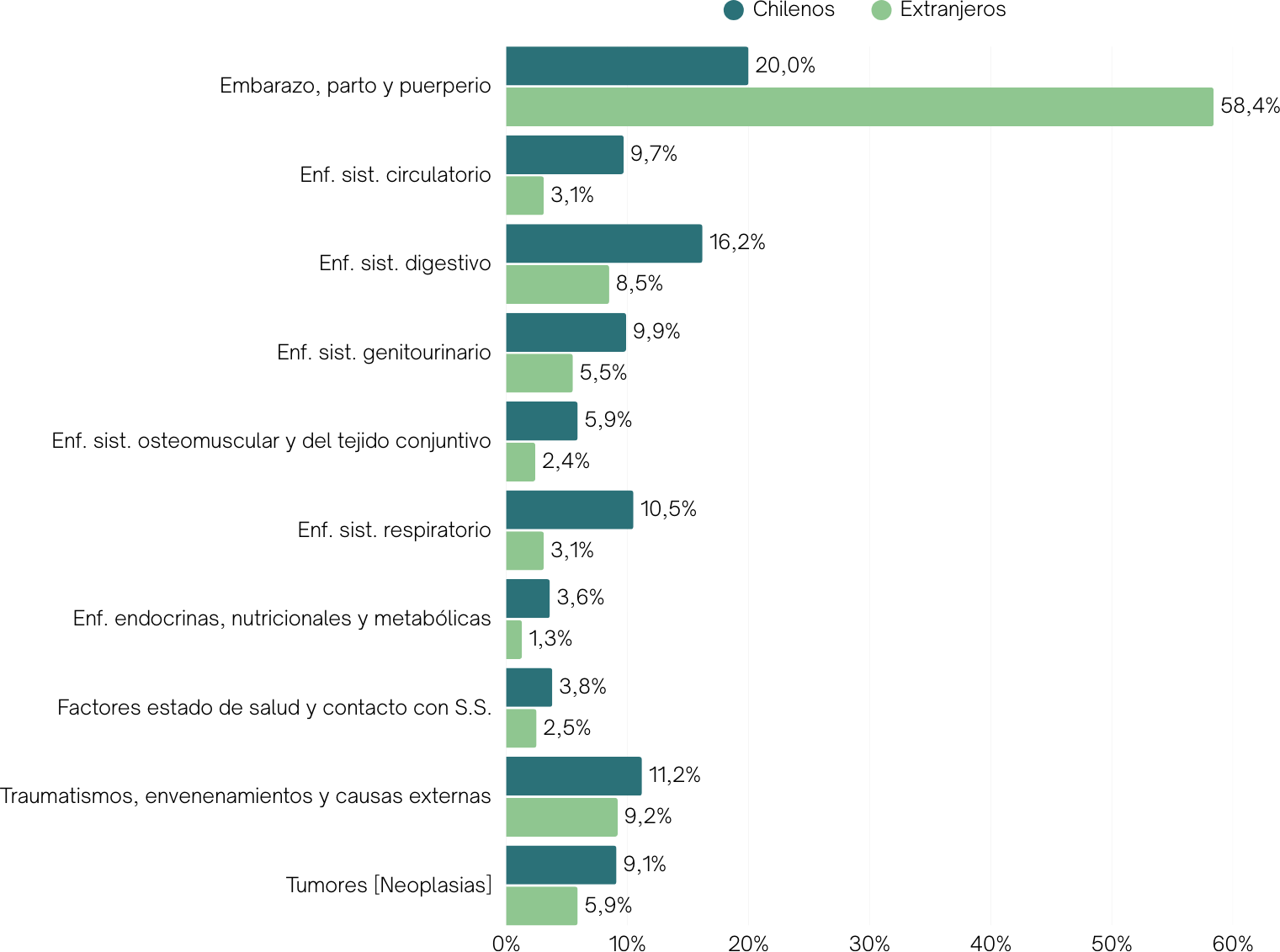

El principal diagnóstico de egreso en ambos tipos de residentes son las relacionadas al grupo “embarazo, parto y puerperio”, aunque entre los extranjeros este diagnóstico es casi tres veces mayor que en los chilenos ( Figura 4 y Figura 3). Entre las mujeres, las extranjeras duplican las causas relacionadas con embarazo, parto y puerperio; mientras que las chilenas cuatriplican la frecuencia de egresos por causas del sistema circulatorio, respiratorio y osteomuscular (Tabla 4). Entre los hombres, los traumatismos son la principal causa de hospitalización entre extranjeros, casi duplicando la frecuencia de los chilenos quienes se hospitalizan principalmente por enfermedades del sistema digestivo. Los datos también evidencian que, sin considerar los diagnósticos obstétricos, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias son más prevalentes entre los chilenos, mientras que los traumatismos y envenenamientos son más comunes entre los extranjeros. Estas diferencias fueron significativas (datos no mostrados).

Frecuencia relativa (%) de egresos hospitalarios según grupo diagnóstico en chilenos y extranjeros, Chile, 2013 a 2022.

El principal prestador correspondió a hospitales públicos, que concentran el 79,3% de los egresos de extranjeros, cifra muy superior a los egresos de chilenos. El Fondo Nacional de Salud fue su principal asegurador (datos no mostrados).

En el período estudiado, los egresos de chilenos fueron originados en 62,7% en hospitales pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud y 37,4% en otro tipo de establecimientos (clínicas u hospitales privados). En el caso de los extranjeros, en este período el 79,3% egresó de hospitales pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud y 20,7% de otro tipo de establecimientos (Figura 3).

En relación con la duración de la hospitalización entre chilenos y extranjeros, fue posible observar que no hubo diferencias significativas en el promedio de días de estancia (datos no mostrados). Sin embargo, existe una gran variabilidad en el máximo de días de hospitalización al egreso. En el caso de los chilenos el número máximo varió entre 16 381 y 22 186 días. En el caso de los extranjeros, varió entre 303 y 3654 (datos no mostrados). Las estadías muy largas se relacionan con diagnósticos de salud mental (datos no mostrados).

En cuanto a la condición al egreso se aprecia que, en la década estudiada falleció el 2,4% de los chilenos hospitalizados; mientras que en los extranjeros esto ocurrió solo en el 0,9% (Figura 3). La mortalidad hospitalaria fue significativamente menor en extranjeros en comparación con chilenos, concentrándose en grupos etarios más jóvenes entre los extranjeros (datos no mostrados).

Discusión

Los resultados del estudio muestran que existen diferencias en el perfil de egresos hospitalarios entre la población local y los migrantes internacionales, confirmando la hipótesis planteada y siendo consistente con la escasa literatura existente sobre este tema. Las principales diferencias están dadas porque las personas migrantes que se hospitalizan son más jóvenes y la proporción de mujeres es mayor que entre los nacionales. Fuertemente relacionado con lo anterior, la proporción de egresos por causas reproductivas es mayor entre las mujeres extranjeras. Lo anterior concuerda con publicaciones anteriores [2,5,9,10]. Por otro lado, la frecuencia de egresos por traumatismos en extranjeros es significativamente superior en comparación con los nacionales. Adicionalmente, la proporción de egresos por enfermedades circulatorias y metabólicas es mayor en los nacionales, al comparar con extranjeros. Estudios previos describen, por ejemplo, que las enfermedades crónicas como la diabetes son menos frecuentes en poblaciones de migrantes con origen en comunidades que mantienen la alimentación tradicional [13]. Otros estudios informan un 39% menos frecuencia de enfermedades crónicas y menor frecuencia en egresos por cáncer entre migrantes al comparar con chilenos [7,14]

Como se mencionó previamente, un alto porcentaje de los egresos hospitalarios entre inmigrantes está relacionado con el embarazo, parto y puerperio, lo que indica una alta demanda de servicios de salud reproductiva. Esto se podría explicar por la feminización de la migración en América Latina, donde la migración de mujeres en edad fértil es alta [5]. Este enfoque en la salud reproductiva, junto con un menor uso de servicios para enfermedades crónicas, podría reflejar tanto las necesidades específicas de una población mayoritariamente joven y en edad reproductiva como posibles barreras en el acceso a cuidados preventivos y de largo plazo. Lo anterior contrasta con la población chilena, en quienes las enfermedades crónicas tienen una mayor presencia, reflejándose en los diagnósticos de egresos hospitalarios. Los datos sugieren que, a pesar de que los inmigrantes lleguen al país en un estado relativamente saludable, sus necesidades de salud evolucionan rápidamente, desafiando la sostenibilidad del sistema de salud, si no se manejan adecuadamente.

Un aspecto de interés es la observación sobre la mayor frecuencia de traumatismos entre varones extranjeros, situación encontrada en estudios previos, vinculando este reporte con accidentabilidad de origen laboral [9]. El estudio de la fuerza de trabajo en migrantes internacionales en Chile indica que en la década de 2006 a 2017 aumentó el nivel educativo y de calificación de esta población. Sin embargo, estas personas se desempeñan en sectores menos calificados y con menores ingresos [3]. Los autores esbozan como causales la dificultad de convalidación de títulos y grados académicos, junto con una menor capacidad de cupos en los sectores productivos [3]. En dicho estudio se identifican diferencias entre trabajadores chilenos y extranjeros. La duración de los trabajos formales es menor en los extranjeros, así como también suelen trabajar más horas a la semana que los nacionales [3]. Otros factores que llevan a mayor vulnerabilidad laboral son la discriminación, limitaciones de lenguaje, situación de informalidad, sobre educación, entre otros [15]. Diversos estudios relacionan aspectos de vulnerabilidad laboral en personas migrantes con efectos en la salud, evidenciando la necesidad de contar con políticas públicas de seguridad en el trabajo, que permitan reducir los riesgos laborales en personas migrantes [15,16,17].

El perfil de egresos hospitalarios refleja, de alguna forma, el estado de salud de las poblaciones. Las diferencias encontradas entre extranjeros y nacionales permiten vislumbrar que los migrantes son más jóvenes y sanos que los nacionales. La evidencia internacional sugiere que, además de tener la intención de migrar, se deben tener las capacidades físicas suficientes para llevar a cabo el proceso migratorio. De esta manera, basadas en las hipótesis de “selección natural”, diferencias de estructuras etarias (población migrante más joven que la local) y falta de información por parte de los inmigrantes que pudiesen encontrarse en peores situaciones de salud; podemos afirmar que son repetidas las ocasiones en que estudios empíricos reconocen el denominado “efecto del migrante sano” [18]. Este fenómeno dice relación con menor auto reporte de problemas de salud, e incluso menor prevalencia de enfermedades crónicas respecto de la población local. Pese a este fenómeno algunos estudios señalan que los inmigrantes tienen mayor probabilidad de enfermar y morir en el período inmediato posterior a la migración que los individuos del país receptor. Además, que el efecto del migrante sano desaparece, en promedio, luego de 10 a 20 años en el país receptor. Este lapso puede disminuir en el caso de los inmigrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que experimenten pobreza, discriminación, ausencia de protección social y de salud, exclusión social laboral y espacial, entre otras manifestaciones [5,10]. Lo anterior podría llevar a un cambio en las características de las hospitalizaciones de migrantes a medida que transcurre el tiempo de residencia en nuestro país, siendo esto modulado por las condiciones de vulnerabilidad de este grupo de población.

En términos generales, el crecimiento de la población inmigrante ha llevado a una mayor demanda de recursos hospitalarios, visibilizando la necesidad de realizar ajustes en la planificación y asignación de recursos en las regiones más afectadas [4,19]. Aunque el número de egresos hospitalarios de inmigrantes ha aumentado significativamente en la última década, estos muestran una concentración en diagnósticos de tipo reproductivos y con menor proporción de egresos por enfermedades crónicas y de mortalidad hospitalaria, en comparación con la observada en la población chilena. Esto podría sugerir que los inmigrantes recién llegados, en su mayoría, podrían ser jóvenes y estar en mejor condición de salud general. Sin embargo, este rápido crecimiento también ha aumentado la presión sobre los recursos sanitarios, lo que implica que el sistema de salud chileno enfrenta varios desafíos.

Uno de los principales desafíos es la capacidad de respuesta que debe brindar una infraestructura hospitalaria ya deficiente, especialmente en regiones del norte del país, con alta concentración de inmigrantes. Además, la migración plantea la necesidad de mejorar la capacitación del personal de salud en temas de atención intercultural, dado que la diversidad cultural y lingüística de la población inmigrante puede dificultar la prestación de servicios de salud eficientes y culturalmente adecuados [20]. Otro desafío significativo es la integración de los inmigrantes al sistema de salud pública, en particular para aquellos que carecen de documentación o de un estatus migratorio regularizado. Ello limita su acceso a la atención médica y puede derivar en problemas de salud no tratados que se agraven con el tiempo. Finalmente, la planificación y distribución equitativa de los recursos financieros y humanos es un reto constante, ya que el sistema debe adaptarse rápidamente a los cambios demográficos y asegurar que tanto la población inmigrante como la local reciban atención médica de calidad sin afectar la sostenibilidad del sistema de salud.

El estudio presenta la fortaleza de haber analizado la totalidad de los egresos hospitalarios de Chile en una década, obtenidos de una fuente oficial y confiable, como es el Departamento de Estadísticas e Información en Salud. Por lo mismo, no se vislumbran sesgos que pudieran invalidar los resultados obtenidos. Asimismo, se actualiza la información publicada, incluyendo los dos años de pandemia por COVID-19 (2020 y 2021) y un año posterior a este evento (2022). El estudio presenta las limitaciones propias del análisis de datos rutinariamente recolectados. En primer lugar, la base de datos de egresos hospitalarios cuenta con una limitada cantidad de variables, que no permiten profundizar sobre las características sociales de las personas que llegan a hospitalizarse, como podrían ser la situación legal (en el caso del migrante), el nivel educativo, tramo de seguro de salud público (Fondo Nacional de Salud, grupos A, B, C o D), situación laboral u ocupación, entre otros factores sociales. Tampoco es posible ahondar en los procedimientos o terapias que cada hospitalizado haya recibido, ni en los costos implicados en cada hospitalización. De igual forma, al tratarse de registro de egresos, es posible que una misma persona haya quedado registrada más de una vez en el periodo estudiado. Lo anterior implica que las cifras reportadas permiten tener una idea de las características generales de las hospitalizaciones, pero no pueden ser extrapoladas como tasas a grupos de poblaciones específicas. Por otra parte, los registros de egresos hospitalarios reflejan aquellos casos de morbilidad que llegaron a ser hospitalizados, sin incorporar todas las atenciones realizadas en los dispositivos de atención abierta (consultas de urgencia y morbilidad del nivel primario, nivel secundario o consultas del sistema privado). A pesar de las limitaciones comentadas, el estudio es un aporte, considerando que los estudios previos datan de la década anterior (año 2012) [9,10]. La escasa evidencia disponible indica que se requiere mayor investigación del tema.

Conclusión

De acuerdo a lo aquí presentado, los resultados son de interés para la formulación de políticas de salud inclusivas, especialmente en las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, y Metropolitana. En esta línea, proponemos algunas ideas sobre políticas públicas recomendables para la atención de salud de población migrante.

En primer lugar, es importante mantener y facilitar el acceso al sistema público de salud, al ser el utilizado mayoritariamente por personas migrantes, ampliando la difusión de las vías de acceso y disminuyendo las trabas administrativas.

Además, es necesario reforzar la atención primaria y la atención de urgencias en las comunas de mayor concentración de extranjeros, ajustando el per cápita y promoviendo la integración a través de mediadores culturales.

Asimismo, se debe desarrollar en estas regiones programas específicos de salud sexual y reproductiva, junto con atención infantil, para mujeres y familias migrantes, dado que la mayoría de los egresos hospitalarios son por causes reproductivas. A ello se suma que hay una proporción mayor de egresos en población pediátrica al comparar con los chilenos.

De igual forma, se requiere incorporar a los migrantes en los sistemas de vigilancia y prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, debido a la alta frecuencia de traumatismos en hombres migrantes jóvenes, probablemente asociado a condiciones laborales precarias.

Por último, es necesario fortalecer la gestión hospitalaria con enfoque a personas migrantes, incorporando programas de capacitación en interculturalidad, mantener la variable migratoria en los sistemas de registro e incorporar auditorías clínicas para identificar barreras de atención y oportunidades de mejora en la atención de salud de personas migrantes.

Todas estas políticas requieren un acompañamiento de recursos, tanto financieros como humanos, que favorezcan su implementación, integrando la interculturalidad a los cuidados de salud.