Artículo de revisión

← vista completaPublicado el 27 de octubre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.09.3096

Cambio climático y salud: trayectorias de vulnerabilidad y políticas de resiliencia

Climate Change and health: vulnerability pathways and resilience policies

Resumen

El cambio climático es una grave amenaza para la salud pública. La intensidad y devastación de los eventos climáticos del Siglo XXI incrementan la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales con desventajas históricas preestablecidas. El objetivo de este artículo es explorar distintas dimensiones de vulnerabilidad en salud frente al cambio climático de influencia antropogénica. Se desarrolló una revisión narrativa a partir de artículos publicados en los últimos cinco años de bases de datos Scopus, MEDLINE/PubMed, LILACS y una búsqueda intencional de publicaciones actuales de organismos y comisiones internacionales abocados al tema. La revisión permitió identificar y caracterizar cuatro tipos de dimensiones de vulnerabilidad en salud en contexto de cambio climático: social, económica, geográfica y de infraestructura sanitaria; así también, se presentan múltiples interseccionalidades que convergen en la interfase de cambio climático y salud y elevan el riesgo de enfermedades físicas y mentales. Sobre la base de la discusión propuesta se proponen lineamientos de política pública para sistemas de salud resilientes y estructuras de información eficaces para la oportuna toma de decisiones.

Ideas clave

- Las crisis climáticas recrudecen escenarios de riesgo para la propagación de enfermedades físicas y mentales.

- El impacto del cambio climático en salud se produce de forma diferenciada acentuando preexistentes condiciones de vulnerabilidad que se configuran en dimensiones sociales, económicas, geográficas y de infraestructura sanitaria. Estas vulnerabilidades en salud se intensifican en las múltiples interseccionalidades de clase, género, etnia y situación de movilidad de poblaciones.

- Este trabajo provee evidencia para que los sistemas de salud y sus profesionales puedan anticipar y responder de forma oportuna a crisis climáticas actuales y venideras, priorizando a grupos particularmente afectados por trayectorias de inequidad agravadas.

Introducción

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos para la salud global del Siglo XXI [1,2]. Si bien la Tierra ha presentado patrones de calentamiento y enfriamiento a lo largo de cientos de miles de años entre periodos glaciares e interglaciares, el Antropoceno marca un punto de inflexión en el aumento de temperatura. Ello debido, principalmente, a las emisiones de gases de efecto invernadero intensificadas por el modelo de producción, distribución y consumo preponderante a partir de la mitad del Siglo XX, en el que destaca la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso de suelo [1,3,4]. Así, la temperatura global ha alcanzado niveles no registrados en al menos los últimos 2000 años [5]. En 2024 la temperatura media anual de la superficie de la Tierra rompió récord con 1,45 grados Celsius más que en la época preindustrial [6], acercándose peligrosamente al límite incremental de 1,5 grados Celsius. Este es el umbral de daños irreversibles en los ecosistemas y la salud humana [7,8,9].

La influencia antropogénica en el calentamiento global está asociada a una mayor intensidad y frecuencia de fenómenos atmosféricos que devienen en extremos [10] que se manifiestan en olas de calor, sequías prolongadas y plurianuales, huracanes y tormentas torrenciales, lluvias continuas, aumento del nivel del mar e inundaciones severas [5,6,11,12,13,14]. Estos eventos tienen el potencial de reconfigurar las relaciones ecosociales de territorios urbanos, rurales y costeros, generando impactos en la salud humana y agravando vulnerabilidades preexistentes o instalando nuevas [15,16,17].

Si bien se han documentado ampliamente los impactos del cambio climático en la salud física y mental de seres humanos, existe una brecha de conocimiento respecto a cómo estos impactos se distribuyen en poblaciones vulnerables. Entre ellas niñas, niños y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas o minorías étnicas, personas con enfermedades preexistentes, personas en situación de pobreza, migrantes y refugiados [18]. Para comprender esta complejidad y sus relaciones, son fundamentales los enfoques de salud y ambiente [19,20,21], así como la perspectiva ecosocial de la epidemiología [22].

El objetivo de esta revisión es explorar distintas dimensiones de vulnerabilidad en salud frente al cambio climático del Siglo XXI de influencia antropogénica. El trabajo aporta a la comprensión de los procesos de salud y enfermedad relacionados con el calentamiento global, enfatizando en vulnerabilidades. Además, provee de evidencia para que los sistemas de salud y sus profesionales puedan anticipar y responder de forma oportuna a crisis climáticas actuales y venideras, priorizando grupos especialmente afectados por trayectorias de inequidad agravadas.

Métodos

Para esta revisión, se consideraron publicaciones de 2020 a 2025. En primera instancia, la búsqueda se realizó a través de Scopus, MEDLINE/PubMed y LILACS, utilizando la siguiente combinación de descriptores en español e inglés: cambio climático y vulnerabilidad en salud. Se incluyeron artículos publicados a texto completo de libre acceso, estudios en humanos y publicaciones en inglés, español y portugués. Los diseños de estudios seleccionados fueron revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios longitudinales prospectivos y retrospectivos, monitoreos globales interdisciplinarios y colaborativos, revisiones narrativas y de literatura. En esta búsqueda se encontraron 159 artículos, de los cuales se eligieron y revisaron 59. Las razones de exclusión fueron, principalmente abordajes secundarios de la categoría cambio climático, casos de estudio focalizados, el análisis de riesgo hacia una sola enfermedad, el enfoque de análisis a una ciudad específica, análisis de problemáticas ambientales no relacionadas con cambio climático de influencia antropogénica, artículos sin evidencias de riesgo en grupos vulnerables y artículos repetidos.

En segunda instancia, se realizó una búsqueda intencional de informes, libros y documentos de organismos y comisiones internacionales referentes al análisis de cambio climático y salud que pudieran encontrarse excluidas en la búsqueda inicial. En total se incorporaron 10 documentos adicionales.

Resultados

Antes de presentar dimensiones de vulnerabilidad en salud frente a condiciones antropogénicas del cambio climático, el primer apartado de resultados mostró específicamente las relaciones de algunos eventos climáticos extremos, con el riesgo de enfermedad en humanos. Cabe señalar que estas relaciones están inmersas en una complejidad más amplia de encadenamientos causales, derivados del actual modelo económico anclado en combustibles fósiles. El mismo que ha generado serias externalidades ambientales y sociales así como patrones de inequidad, especialmente a partir de la segunda mitad del Siglo XX [10,23].

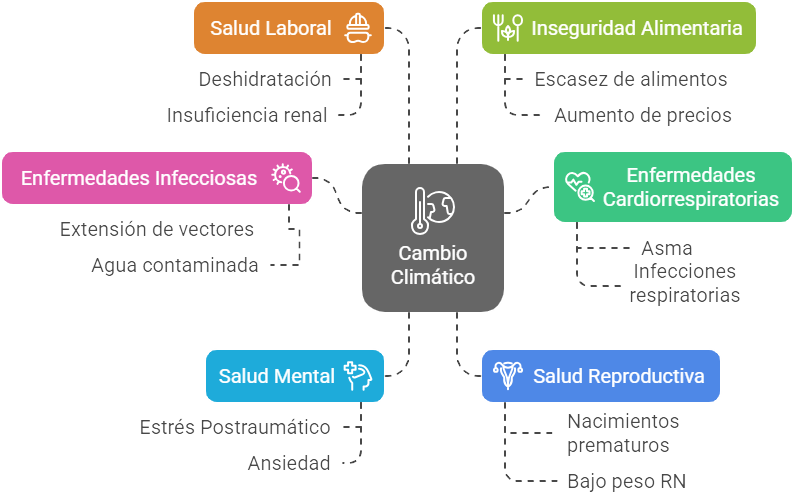

Cambio climático y escenarios de riesgo en salud humana

Las asociaciones del cambio climático y la salud física y mental de seres humanos es indiscutible. Los cambios extremos de temperatura, humedad del ambiente y toxicidad del aire derivada de incendios, son la ruta para enfermedades cardiorrespiratorias, enfermedades infecciosas, enfermedades de la piel y alergias [6,12]. Los golpes de calor generan complicaciones en fertilidad, embarazo y resultados perinatales, elevan el riesgo de nacimientos prematuros y afectan la salud mental materna [1,4,9]. El calor extremo recrudece las condiciones físicas y la resistencia de aquellos trabajadores cuya labor se desarrolla a la intemperie (jornaleros de la construcción, campesinos, comerciantes de calle), quienes pueden presentar casos de deshidratación e insuficiencia renal [6,24]. El calor intenso produce trastornos del sueño, ya que algunas casas retienen el calor en interiores [6,12]. El cambio climático también es conductor de inseguridad alimentaria [25,26]. Durante 2022, en comparación con el período de 1981 a 2010, se registraron 121 millones adicionales de personas con moderada o grave inseguridad alimentaria asociada a sequías e inundaciones atribuidas a cambio climático [6,12]. En el plano de salud mental, las olas de calor y los eventos climáticos extremos, son detonantes de trastornos de estrés postraumático y ansiedad [17].

El calentamiento global de influencia antropogénica, ha contribuido a un aumento de la humedad atmosférica y la intensidad de las precipitaciones [5]. Estas generan inundaciones y depósitos de agua estancada, propicios para la proliferación de dengue, vibriosis, leptospirosis o cólera [25]. Las variaciones de temperatura, sumadas a la agricultura intensiva, el cambio de uso de suelo y los procesos acelerados de urbanización favorecen la supervivencia y expansión geográfica de algunos vectores [27,28]. Así, el riesgo de transmisión promedio anual de Aedes Albopictus y Aedes aegypti aumentó en 46 y 11% respectivamente, en el período de 2014 a 2023 en relación al período de 1951 a 1960; intensificando enfermedades como dengue, zica y chikunguña. La extensión de espacios aptos para la reproducción del vector Plasmodium Falciparum se incrementó en 17% de 2014 a 2023 respecto de 1951 a 1960, y en 28% para la transmisión de Plasmodium Vivax que genera malaria [6] (Figura 1).

Cambio climático y escenarios de riesgo en salud humana.

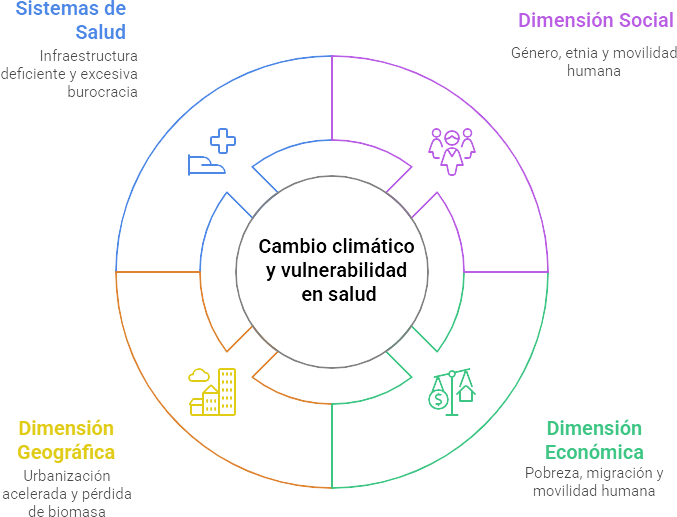

Dimensiones de cambio climático y vulnerabilidad en salud

Los impactos del cambio climático en salud no son lineales, ni poseen igual magnitud en sus trayectorias. Las dinámicas del cambio climático acentúan estructuras preexistentes de inequidad y vulnerabilidad de ciertas poblaciones [29]. En este sentido, esta revisión permitió identificar cuatro dimensiones de vulnerabilidad que configuran las condiciones de distribución de enfermedades en contexto de crisis climáticas. Las dimensiones propuestas son de carácter social, económico, geográfico y de infraestructura sanitaria.

Dimensión social

Aproximadamente el 70% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza son mujeres y el cambio climático es un agravante de esta situación [1]. Los resultados muestran patologías de género producidas biológica y socialmente debido al cambio climático. Es decir, por su condición social, de género o por la misma fisiología femenina y su metabolismo frente a la adaptación al calor [16]. En mujeres embarazadas, la evidencia muestra que la exposición a calor excesivo impacta negativamente en la salud materna. Además, existe una asociación significativa entre exposición al calor y reducción de la edad gestacional, incremento del riesgo de parto prematuro y bajo peso del recién nacido [30,31,32,33]. Por otro lado, la mortalidad y morbilidad por calor excesivo es más alta en mujeres mayores a 65 años comparada con hombres [34]. En Europa, entre mayo y septiembre de 2022, se registraron 61 672 muertes por calor en 35 países. Entre estas, se evidenció un 56% más de muertes en mujeres que en hombres [35].

Las mujeres de países de bajos ingresos y territorios rurales están especialmente afectadas por el calentamiento global. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, 158 millones de mujeres y niñas podrían estar empobrecidas para 2050 en el peor de los escenarios de cambio climático [36]. Las mujeres que dependen de actividades agrícolas son particularmente vulnerables al cambio climático, quienes representan el 49% en países de bajos ingresos. Las sequías e inundaciones intensificadas modifican los ciclos agrícolas y destruyen cultivos. En este sentido, el cambio climático está relacionado con la inseguridad alimentaria y la pérdida de soberanía femenina en la producción y consumo alimentario [37,38].

La exposición a fenómenos climáticos extremos, además de otros determinantes políticos y económicos o relacionados a conflictos internos, aumentarían la probabilidad de ocurrencia de desplazamientos forzados o voluntarios [6]. Los procesos de migración y sus condiciones podrían elevar la vulnerabilidad en salud de poblaciones migrantes, en vista de que los desastres naturales están asociados a brotes de enfermedades agravadas por el colapso de infraestructura sanitaria. Dentro de estas patologías se señalan malnutrición, enfermedades infecciosas y morbimortalidad vinculada a estrés térmico y afectaciones a la salud mental [39].

Dimensión económica

La pobreza es la palanca más potente de enfermedad, por ser generadora de procesos destructores de la salud y bienestar de seres humanos [40]. Las poblaciones empobrecidas que atraviesan mayor adversidad debido a procesos históricos de inequidad en la distribución de recursos básicos y a una sistemática segregación racial, poseen un riesgo mayor de daño. Del mismo modo, se enfrentan a serios desafíos para abordar el calentamiento global y a los fenómenos meteorológicos extremos asociados [10,41].

Las y los trabajadores que cumplen actividades a la intemperie, sufren directamente los efectos de olas de calor. Generalmente son población marginalizada y vulnerable: agricultores migrantes, vendedores ambulantes o trabajadores de la construcción que, sin alternativa en el mercado laboral formal, se exponen directamente a altas temperaturas [42]. La mortalidad ocupacional relacionada con calor intenso es 35 veces más alta entre trabajadores agrícolas, comparada con trabajadores de otras industrias. Estudios longitudinales en Estados Unidos demostraron que el 20% de muertes relacionadas con calor, entre ciudadanos no estadounidenses, ocurrieron en campos de cultivo donde trabajaba una mayoría de población migrante [41].

La frágil infraestructura de viviendas es otro factor de vulnerabilidad. Precarios materiales de construcción como techos delgados o de zinc y la falta de equipamiento para acondicionar el aire durante golpes de calor, generan acumulación térmica, cuestión que repercute en estrés y trastornos del sueño [42]. El que personas de bajos ingresos no puedan enfrentar los gastos de adaptación de temperatura de sus hogares, supone una situación de pobreza energética que deriva en riesgo de salud física y mental [43,44].

Los impactos económicos atribuibles al cambio climático afectan los medios de vida de las personas, especialmente de aquellas vinculadas a la agricultura, la silvicultura, pesca, energía y turismo. Frente a eventos climáticos extremos, las pérdidas abruptas de infraestructura, vivienda, sistemas hídricos y alimentarios también incrementan los riesgos en salud [10,45].

Algunos artículos enfatizan la injusticia climática. Los países de bajos ingresos emiten menos gases de efecto invernadero que los países desarrollados. Sin embargo, estos son impactados particularmente por el cambio climático [46,47]. América Latina es responsable del 8,3% del total de emisiones de gases de efecto invernadero [23]. No obstante, por sus condiciones de inequidad social y ambiental, sumadas a los impactos globales del cambio climático de influencia antropogénica; es una región de vulnerabilidad desproporcionada. Ello plantea una cuestión asimétrica fundamental en la dimensión económica de adaptación y mitigación [10].

Dimensión geográfica

Para 2050 se estima que el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades [40]. La salud de las poblaciones está influenciada fuertemente por sus procesos urbanos y mecanismos de distribución de riqueza [48]. Ciudades con un crecimiento desordenado y de histórica segregación socioespacial marcan procesos de inequidad en salud y merman las oportunidades de mejorar el bienestar entre generaciones. En la complejidad del cambio climático aquellas ciudades con servicios básicos deficientes, obsoletos o sin mantenimiento, son una bomba de tiempo que potencia desastres y, consecuentemente, la distribución de enfermedades y mortalidad de poblaciones vulnerables asentadas en urbes [40]. Esta determinación geográfica de algunos barrios segregados y zonas costeras expuestas al aumento del nivel del mar, huracanes o inundaciones, genera el desplazamiento de personas. Ellas, probablemente no regresen a sus destruidos territorios y medios de sustento, y se enfrenten a un peregrinaje envuelto en violencia, rupturas familiares y trauma [1].

La destrucción de espacios verdes debido al crecimiento de las ciudades potencia los efectos de desastres climáticos. Territorios deforestados y suelos erosionados aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes cuando no se retiene materia que se desplaza por el espacio después de las inundaciones [49]. Las zonas periurbanas de mayor riesgo para sus habitantes suelen ser asentamientos en laderas con escasa infraestructura de servicios básicos y acceso a centros de salud, o aquellas periferias de regiones tropicales y subtropicales que están expuestas al aumento del nivel del mar [50].

Dimensión de infraestructura de salud

Los eventos climáticos destruyen, interrumpen y colapsan la infraestructura y capacidad de respuesta de hospitales y servicios de salud [11,49]. Son dinámicas que pueden darse si la infraestructura de hospitales está previamente deteriorada, su capacidad de funcionamiento depende de una materialidad de servicios básicos obsoleta o por la inoperancia de algunos gobiernos [51]. Con el Huracán María en Puerto Rico, en septiembre de 2017, la mayoría de los hospitales abruptamente colapsaron por la falta de electricidad y agua. Personas con enfermedades preexistentes, especialmente diabéticas, pacientes que necesitaban diálisis o asmáticos que dependían de nebulizaciones, no pudieron ser atendidos. Después de María, hasta diciembre de ese año, la tasa de mortalidad aumentó en un 62% respecto del año anterior. Murieron 4645 personas más [15] y miles de familias se quedaron sin sus hogares y bienes, en la penumbra por casi un año y con limitaciones en el acceso a agua potable y alimentos [52].

Por otro lado, está la aún insuficiente formación de profesionales de la salud en temas de cambio climático. A ello se suma la débil planificación intersectorial para enfrentar crisis climáticas, y la falta de sistemas de información para monitoreo y acciones inmediatas (el aftermath de los desastres). Una situación nada menor, pues esta ausencia es la principal barrera de las naciones para el diseño e implementación de políticas públicas vinculadas al cambio climático y salud, así como la creación de sistemas resilientes a sus crisis [17,53] (Figura 2).

Dimensiones de cambio climático y vulnerabilidad en salud.

Múltiple interseccionalidad de vulnerabilidades en salud

Se propone abordar la perspectiva de múltiple interseccionalidad de vulnerabilidades en contexto de cambio climático, para comprender cómo varias dimensiones convergen durante eventos climáticos elevando el riesgo de morbilidad y mortalidad en poblaciones históricamente condicionadas por su situación económica, etnia, género o condición migratoria. El huracán Katrina, ocurrido en 2005, es un caso documentado de múltiple interseccionalidad. Su intensidad de categoría cinco fue relacionada con el aumento del nivel del mar y de temperatura [15,54]. Un total de 400 000 personas fueron desplazadas permanentemente [55]. Entre estas, el 60% fueron mujeres afrodescendientes jefas de hogar con hijos menores de 18 años, quienes no regresaron a Nueva Orleans debido a la pérdida de empleo y a los costos implicados en la reconstrucción de sus hogares [55,56].

Entre los 105 000 habitantes que no poseían auto para evacuar antes de la llegada de Katrina, dos tercios correspondieron a población afroamericana. El 80% de los barrios más afectados por la ruptura de diques e inundaciones fueron aquellos de residentes afrodescendientes [54]. El 40% de otras etnias, como las vietnamitas – americanas, perdieron acceso a servicios de salud y medicación aún un año después del huracán, agravando su situación de salud o provocando muertes [41]. Después de Katrina ocurrieron más huracanes de categoría cinco, como el huracán María de Puerto Rico en 2017 o el huracán Dorian de 2019. En este último, por ejemplo, la comunidad migrante haitiana perdió el 70% de sus viviendas en Islas Ábaco, al noreste de Bahamas [57].

En Guatemala, se ha evidenciado que las comunidades indígenas Mayas de Alta Verapaz están expuestas a riesgos incrementales en salud debido a precipitaciones intensas, inundaciones y deslaves cada vez más frecuentes. Sin embargo, se las considera marginalizadas del Estado y reciben una mínima respuesta frente a emergencias. Prueba de ello es que 311 000 personas fueron forzadas a evacuar durante las últimas tormentas tropicales de 2020 [58].

Las comunidades costeras de República Dominicana, compuestas por afrodescendientes y poblaciones mestizas en su mayoría, han enfrentado en los últimos años un incremento de huracanes, tormentas e inundaciones, así como el aumento del nivel del mar. En todos estos efectos se han registrado impactos sociales como inseguridad alimentaria y el aumento de riesgo de enfermedades infecciosas. La comunidad de Cristo Rey es un territorio de hacinamiento, desempleo y frágiles viviendas, situación que empeora con la ocurrencia de eventos climáticos extremos. A pesar de ello, tiene una limitada respuesta del Estado aún con la Política Nacional de Cambio Climático que no ha logrado ser integrada en la planificación de salud ni en los presupuestos [59].

Durante las olas de calor registradas en Rio de Janeiro, Brasil, en noviembre de 2023 [60], se estimó un exceso de mortalidad de 1 392 personas, comparable a la tasa de mortalidad de 2020 y 2021 durante la pandemia de COVID-19. Este evento climático, calificado como extremo en el mes de noviembre al ser comparado con los registros de temperatura de 2012 a 2023, afectó especialmente a adultos mayores y mujeres con un significativo número de muertes dentro de viviendas [60]. Las inundaciones de Rio Grande do Sul en 2024 afectó a 48 674 productores agrícolas y 21 000 trabajadores dependientes, se suspendió la educación de niñas y niños por la destrucción de 1064 escuelas [61]. Este evento, atribuido a cambio climático de influencia antropogénica, desplazó a 581 638 personas, entre ellos migrantes venezolanos y haitianos y se consideraron impactos agravados en comunidades indígenas y afrodescendientes, así como poblaciones pobres asentadas en zonas de riesgo [62].

Perspectivas de política pública en salud y cambio climático

La conexión entre cambio climático y salud ha ganado relevancia en la diplomacia internacional. Durante la XXVIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) de diciembre de 2023, por primera vez se llevó a cabo el Día de la Salud y la Declaración de Clima y Salud. A esta declaración se adhirieron 140 países que reconocieron la importancia de las interacciones entre cambio climático y salud, así como la urgencia de adoptar medidas de resiliencia [63]. Los desafíos que implicó la pandemia de COVID-19 para el sector de la salud significaron una alerta para la planificación y gestión en salud frente a crisis climáticas [56,64]. Una de las lecciones que requieren de atención es el costo exponencial que representan las demoras de gobiernos locales y sistemas de salud para afrontar crisis precipitadas, como lo suponen los desastres ambientales. De acuerdo con un metaanálisis de 16 modelamientos integrados, una demora de 10 años incrementa el costo de acciones en mitigación y salud entre 37 y 50% [6,64].

El abordaje propicio debe ser integral, considerando sistemas sanitarios complejos y articulados, intersectoriales y con enfoque de territorio. Asimismo, ameritan perspectivas de género y la participación comunitaria, sus saberes y prioridades de supervivencia [17,41,42,56,65]. Más allá de un enfoque de adaptación biológica y selección natural frente al cambio climático, se necesita de respuestas transformadoras que permitan la prosperidad plena del ser humano, no una supervivencia menoscabada.

Los sistemas de información en salud y cambio climático deben ser repotenciados. La información debe ser visible y analizada por variables socioeconómicas, de género, tipología de territorios y grupos de edad [45,66]. También es necesario procurar su georreferenciación. Además, se debe identificar a poblaciones con enfermedades preexistentes que podrían resultar agravadas durante y después de desastres climáticos [17]. Los indicadores deben ser comparables a nivel regional, puesto que las agendas nacionales de salud y cambio climático son parte del debate y participación internacional [64].

Por último, es necesaria la formación de profesionales de salud en cambio climático [67]. En 2021, la Organización Mundial de la Salud reportó en la Encuesta Global de Salud y Cambio Climático que, aproximadamente, el 50% de países poseen competencias profesionales insuficientes para el diseño y ejecución de políticas y sistemas de salud resilientes. Esta es la principal barrera para la implementación de planificación en salud y ambiente [68]. La Figura 3 permite una orientación hacia sistemas de salud resilientes.

Sistemas de salud resilientes a crisis climáticas.

Discusión

Los impactos del cambio climático en la salud física y mental están ampliamente evidenciados [1,6,12,17,24,49]. El singular aporte de esta revisión es superar enfoques netamente biologicistas y profundizar en dimensiones más amplias, que permitan aproximarnos al encadenamiento causal y a las condiciones socioeconómicas que configuran estos impactos. Estos, intensifican vulnerabilidades en salud prexistentes o instalan nuevas. Frente a eventos extremos del cambio climático, estas dimensiones estructurantes de carácter social, económico, geográfico y sanitario, generan trayectorias asimétricas de riesgo de enfermedad según la condición de género, etnia, edad, situación migratoria o estatus social de poblaciones afectadas por procesos históricos de inequidad y segregación racial. Dichas dimensiones se desarrollan en el marco de un modelo de producción y consumo dependiente de energías fósiles y extractivista.

Desde una dimensión social, resalta la necesidad de una perspectiva de género en el abordaje de cambio climático y salud. Este trabajo muestra los impactos de temperaturas extremas en la salud materna y resultados perinatales [30,31,32,69,70], un riesgo mayor de morbimortalidad en mujeres adultas que se exponen a golpes de calor [35], y el recrudecimiento de vulnerabilidad de mujeres y niñas que dependen de actividades agrícolas en que han sido expuestas a fenómenos climáticos extremos. Estos hechos significan una alerta que apunta a la atención especializada de salud a mujeres y niñas durante y después de crisis climáticas, a la implementación de un sistema de refugios seguros con primeros auxilios psicológicos y obstétricos, a la prevención de violencia basada en género y el acceso digno a higiene femenina. Posteriormente, los gobiernos locales podrían diseñar y ejecutar programas de reinserción económica para mujeres jefas de hogar que, debido a estos desastres, perdieron su fuente de sustento.

Durante y después de estos colapsos climáticos, se limita drásticamente el acceso pleno a oportunidades de bienestar de etnias en minoría. Algunas de ellas están obligadas a desplazarse y se deterioran las condiciones de vida de personas migrantes [6,7,39], muchas de ellas sin acceso pleno a servicios de salud. Esta cuestión significa un riesgo en la intersección múltiple de persona migrante con enfermedad preexistente [49]. Dicha situación debe remover la práctica en salud, enmarcándola como derecho humano vital y universal para todos los grupos sociales que sufren de forma diferenciada y con mayor intensidad en las emergencias climáticas.

El cambio climático ligado a la dimensión económica expone a poblaciones pobres a la pérdida de sus frágiles medios de sustento y viviendas, debido a la destrucción de territorios y cultivos [24]. También, los enfrenta a la falta de energía, privación de agua limpia, dificultades en acceso a servicios de salud y alimentos [1,41,42,49]. Las implicaciones a futuro de estos hechos rayan en las problemáticas de inequidad , junto con salud física y mental, que derivan en la necesidad de trabajo intersectorial y renovación de sistemas de salud para atención de víctimas de crisis climáticas. La dimensión geográfica y sus dinámicas urbanas apuntan al crecimiento de las ciudades y las amenazas climáticas recrudecidas en el Siglo XXI. Ciudades costeras, islas y poblaciones asentadas cerca a océanos y ríos, enfrentan directamente el aumento del nivel del mar y las inundaciones resultantes de lluvias prolongadas [15,54].

Relacionada con esta dimensión geográfica y urbana está la dimensión sanitaria y su infraestructura. Ella está unida a la formación de profesionales para garantizar servicios de salud efectivos y oportunos, con especial atención a personas con enfermedades preexistentes cuya vida depende de tratamientos permanentes, medicamentos y uso recurrente a equipos hospitalarios [15,55]. Estos hechos implican un trabajo interrelacionado entre el sector salud, la gestión de riesgos en ciudades y la planificación urbana, así como el consecuente diseño de sistemas de salud resilientes a crisis climáticas.

Las implicaciones de la vulnerabilidad agravada tras eventos climáticos requieren de sistemas de salud pública que contemplen una planificación resiliente y multinivel, un trabajo interdisciplinario, de carácter nacional y local, integrado a otros ministerios. Deben fluir acciones descentralizadas rápidas y oportunas con la participación y monitoreo comunitario e información desagregada hacia variables sociales, geográficas y de género. La integración de lo biológico en lo económico y social [71], es el engranaje que hace falta en los debates de cambio climático y en los procesos de salud y enfermedad.

Futuras líneas de investigación podrían demandar de análisis comparados entre regiones y el contraste de las políticas públicas en salud y cambio climático, para la evaluación de su efectividad y alcance. Es necesario evaluar la resiliencia de los sistemas de salud existentes en el contexto de las amenazas climáticas y las capacidades de trabajo intersectorial. Otra línea de investigación amerita el análisis de morbilidad y mortalidad después de desastres climáticos extremos. Estas líneas de trabajo deben abordar la problemática de agravantes de enfermedad y muerte por falta de tratamientos e insumos médicos que resultan interrumpidos por el colapso de los servicios de salud, junto con la incapacidad política y financiera para ser reanudados. Esto es especialmente relevante en países de ingresos bajos.

Conclusiones

La integración de hallazgos en esta revisión permitió comprender a profundidad distintas dimensiones de vulnerabilidad en salud, en contextos de cambio climático de influencia antropogénica. Los resultados permitieron profundizar en dimensiones de carácter social, económicas, geográficas y sanitarias que, atravesadas por la actual crisis climática, reproducen trayectorias diferenciadas de riesgos de enfermedad física y mental. Todas ellas pueden ser agravadas en la múltiple interseccionalidad de género, etnias, migración, edad y clase social. Ello, especialmente en territorios de inequidad, marginalización histórica y extractivismo desmedido de recursos naturales.

Esta revisión refuerza la necesidad de una mayor implicación y presupuesto del sector salud en acción climática. La política pública en salud debe contemplar con urgencia sistemas nacionales resilientes a crisis climáticas, más allá del enfoque de una supervivencia humana meramente adaptativa. Para ello, se propone abordar las dimensiones aquí expuestas y sistemas de información con datos desagregados por las variables socioeconómicas, geográficas y sanitarias. Las acciones en salud deberán ser multinivel, de alcance intersectorial, con enfoque de género, participación e integrando saberes comunitarios.